事業のDX化を進めるには、優秀なクラウドエンジニアの採用が欠かせません。

しかし、市場の単価相場が気になり、提示する報酬額に不安を感じている担当者もいるのではないでしょうか。

そこで今回はクラウドエンジニアの単価相場をテーマに、高騰する理由や予算内で収めるコツを解説します。

クラウドエンジニアの単価相場と平均年収

クラウドエンジニアを確保する方法は、主にフリーランスへの業務委託と正社員雇用の2つが考えられます。

フリーランス(業務委託)と正社員、それぞれの単価相場や平均年収を見ていきましょう。

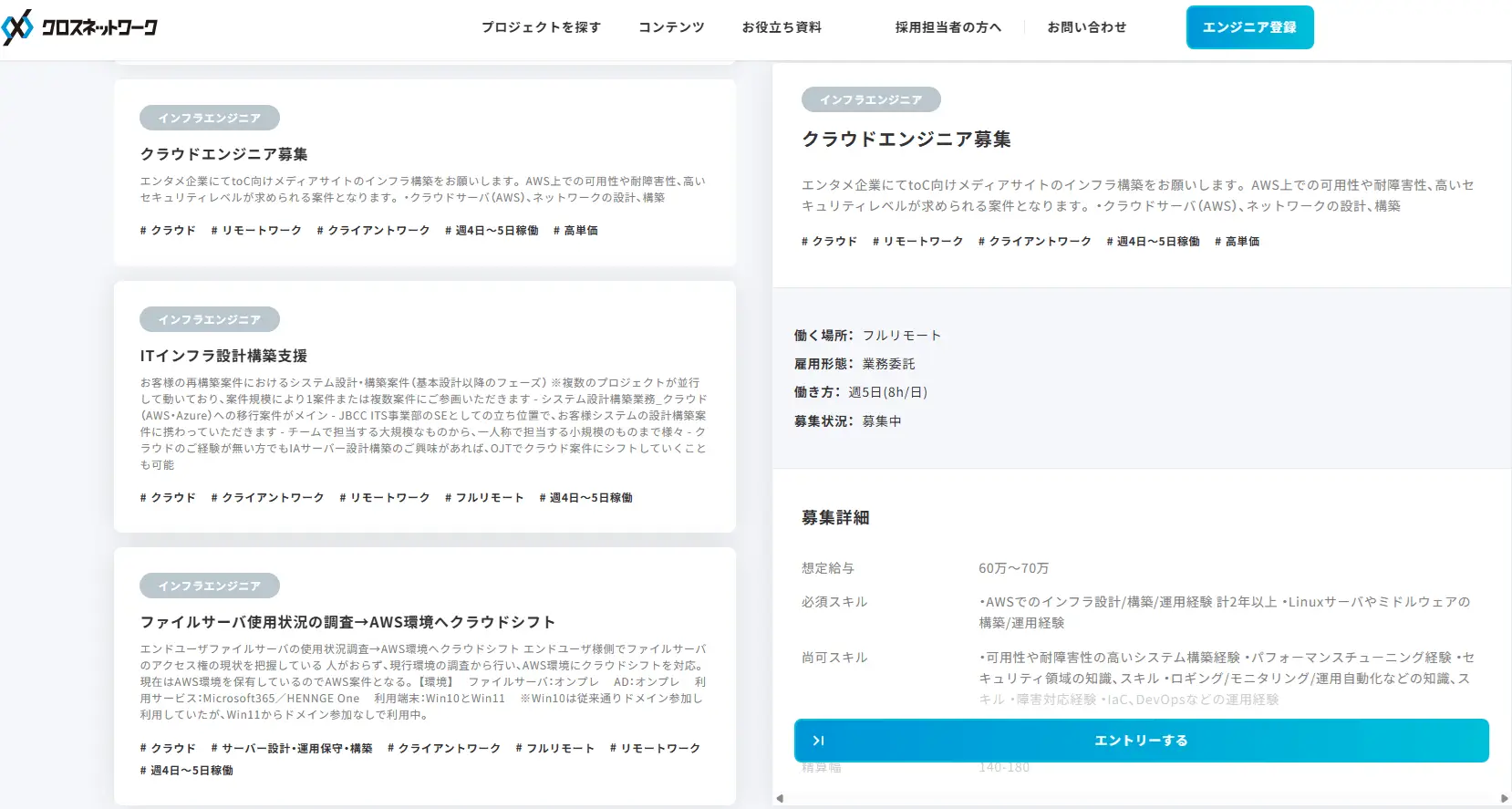

フリーランス(業務委託)の単価相場

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

フリーランスのクラウドエンジニアの単価相場は、設計から運用までを一任できるレベルで月額60万〜70万円が目安です。

クロスネットワークの実績でも同程度の水準ですが、実際の単価は依頼する業務の難易度や専門性によって変動します。

短期プロジェクトや定型的な運用業務であれば、必要なスキル要件を絞ることで相場よりもコストを抑えることが可能です。

スキルに見合った水準で単価を調整しやすいのも、フリーランスに依頼するメリットと言えるでしょう。

正社員の平均年収

求人情報サイト「求人ボックス」のデータによると、正社員のクラウドエンジニアの平均年収は約580万円です。

派遣社員やアルバイト・パートの平均時給を比較すると、雇用形態によって給与水準は大きく異なります。

| 契約形態 | 平均年収・平均時給 |

|---|---|

| 正社員 | 平均年収:約580万円 |

| 派遣 | 平均時給:2,788円 |

| アルバイト・パート | 平均時給:1,503円 |

参考:求人ボックスのデータ(2025年4月)

フリーランスの単価相場と比較すると、正社員の平均年収は低く見えるかもしれません。

正社員を雇用する企業は、以下のように給与の支払い以外にもさまざまな費用を負担しています。

- 社会保険料(厚生年金・健康保険)

- 労働保険料(労災保険・雇用保険)

- 住宅・通勤手当

- 賞与

- 採用にかかるコスト

さらに、採用活動にかかる広告費や手数料、入社後の研修や教育にかかるコストも考慮する必要があります。

見えない費用を含めると、トータルの人件費は給与額面を上回るのが一般的です。

| 正社員雇用にかかる費用 | 金額 |

|---|---|

| 給与 | 約580万円(48万円×12か月) |

| 社会保険料 ※1 | 健康保険:約28.1万円 (月収48万円の折半額23,453円×12か月) 厚生年金:約51.6万円 (月収48万円の折半額43,005円×12か月) |

| 労働保険料 ※2※3 | 労災保険:16,900円 (通信業の保険料率2.5/1000にて換算) 雇用保険:60,840円 (令和7年度の事業主負担率9/1000にて換算) |

| 住宅・通勤手当 | 2万円(一般的な額) |

| 賞与 | 96万円(月収の2か月分にて換算) |

| 採用にかかるコスト ※4 | 103.3万円 |

| 合計 | 約868.77万円(月額:約72万円) |

※1 参考:令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

※2 参考:労災保険率表(令和6年度~)|厚生労働省

※3 参考:令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省

※4 参考:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2020」

上表のように、年収580万円のエンジニアを採用する場合、実質コストは約868万円となります。

さらに、設備費や教育費も別途必要です。

プロジェクトの期間や求める役割によっては、フリーランスに業務委託するほうが低コストで依頼できるケースも少なくありません。

単純な額面だけで判断せず、採用後のトータルコストも考慮しましょう。

「正社員の採用コストや教育の手間を省きたい」 「プロジェクトの期間だけ、必要なスキルを持つエンジニアを確保したい」という場合は、クロスネットワークを利用するのがおすすめです。

クロスネットワークでは、プロジェクト単位でも柔軟に対応するため、初めての業務委託を検討する企業でも安心。最短3営業日でのアサインも可能です。

クラウドエンジニアの単価が決まる4つの要素

クラウドエンジニアの単価は、スキルや経験によって変動します。

提示された単価の妥当性を判断するためにも、金額の背景にある評価基準をあらかじめ押さえておきましょう。

ここからは、単価が決まる4つの要素を解説します。

- 経験年数とスキルレベル

- 扱えるクラウドサービス

- 担当する業務領域

- 専門技術や保有資格の有無

経験年数とスキルレベル

経験年数は、クラウドエンジニアの単価を決めるひとつの指標です。

ただし、単純に経験年数が長いからといって、単価が高くなるとは限りません。

経験年数に加えて、エンジニアが保有するスキルを確認する視点も求められます。

エンジニアのスキルレベルは、以下の3段階で判断するのが一般的です。

| スキルレベル | 概要 |

|---|---|

| ジュニアレベル(1~3年目) | ・指示に基づいて基本的なクラウド環境の構築~運用を遂行できる |

| ミドルレベル(3~5年目) | ・1人でクラウド環境の構築~運用を遂行できる ・小規模なプロジェクトのリーダーを任せられる |

| シニアレベル(5年目以上) | ・クラウド環境の構築~運用だけでなく、要求事項に対してコストやパフォーマンスを最適化できる(リーダーとして企業の課題解決に貢献できる) |

扱えるクラウドサービスの種類

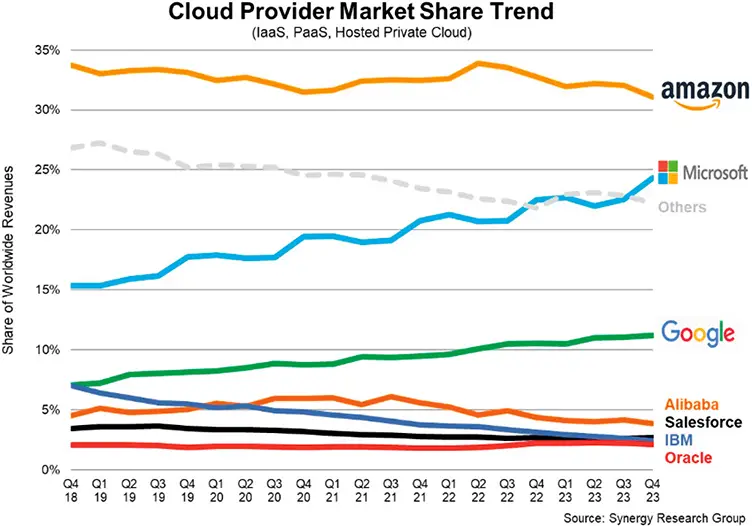

扱えるクラウドサービスの種類によって、案件の単価に差があります。

AWSやAzureといった主要なクラウドサービスには独自の機能や特徴があり、使いこなすには専門知識が必要です。

特に、世界的に高いシェアを誇るAWSは、国内でも多くの企業が導入しています。

そのため、AWSを使いこなせるクラウドエンジニアの需要は高く、単価の水準も高い傾向にあります。

担当する業務領域(設計・構築・運用)

クラウドエンジニアが担当する業務領域によって、求められるスキルと単価は大きく変動します。

要件定義や設計などの「上流工程」を担当するエンジニアは、単価が高く設定されるのが一般的です。

- 設計:顧客要望のヒアリングから最適なシステム構成を設計する

- 構築:設計書をもとにクラウド環境を構築する

- 運用:構築したクラウド環境の安定稼働を監視・メンテナンスする

上流工程は、プロジェクトの基盤をつくる重要なフェーズであり、顧客の要望をシステムに落とし込む知識と経験が求められます。

クラウドエンジニアに任せたい業務領域によって単価が変わるため、業務に求めるスキルセットを事前に明確化しておく準備も必要です。

専門技術や保有資格の有無

客観的なスキルの証明となる専門技術や資格は、クラウドエンジニアの市場価値を高めます。

IaCやコンテナのようにインフラ構築の自動化・効率化を実現する技術は、クラウド化を検討する企業からの需要が高い要素です。

また、主要なクラウドサービスの認定資格も単価に影響を与えます。

クラウドサービスに関する体系的な知識レベルを評価する指標となるため、資格を保有するエンジニアは比較的高単価です。

なぜ高い?クラウドエンジニアの単価が高騰する理由

クラウドエンジニアの単価の高さには、明確な理由があります。

以下3つについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

- DX推進による需要の高まり

- 専門技術を持つエンジニアの希少性

- 他インフラ系職種との専門性の違い

DX推進によりクラウド化の需要が高まっている

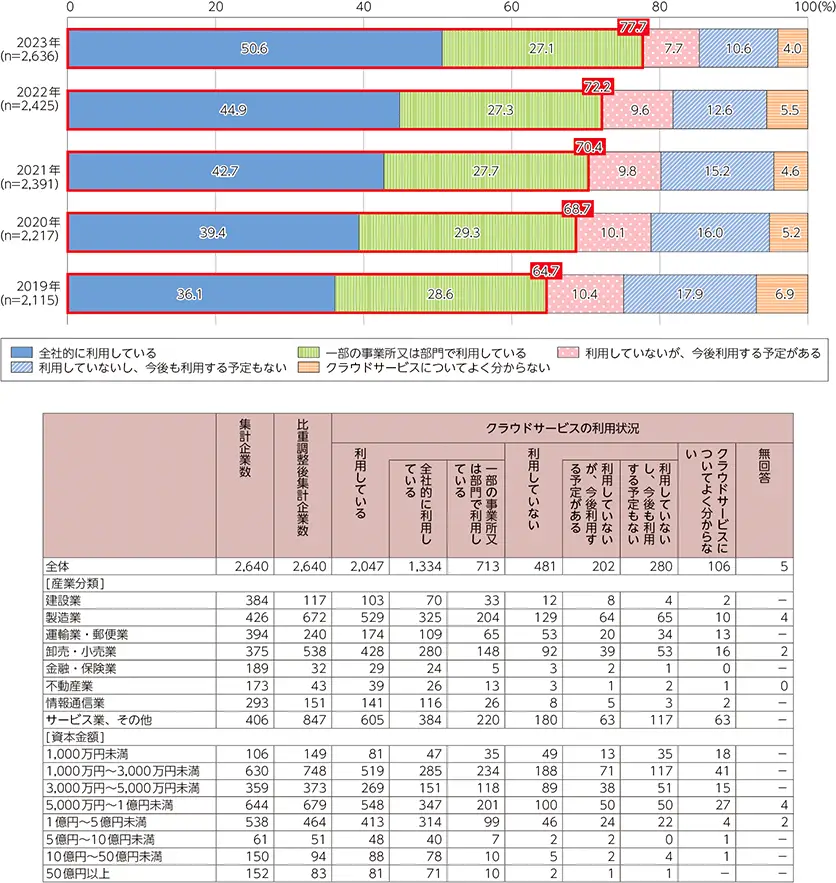

出典:総務省|令和6年版 情報通信白書|データ集

出典:総務省|令和6年版 情報通信白書|データ集

クラウドエンジニアの単価が高騰している理由は、社会全体のDX推進によってクラウド化の需要が急速に高まっているからです。

総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、クラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は77.7%まで上昇しています。

かつてはIT業界が中心だったクラウド活用も、いまでは製造業や小売業などの幅広い業界が注目している状況です。

業界を問わずクラウド活用が進むことで、専門技術をもつクラウドエンジニアの需要がより高まっていくと想定できます。

クラウドの専門技術を扱えるエンジニアが少ない

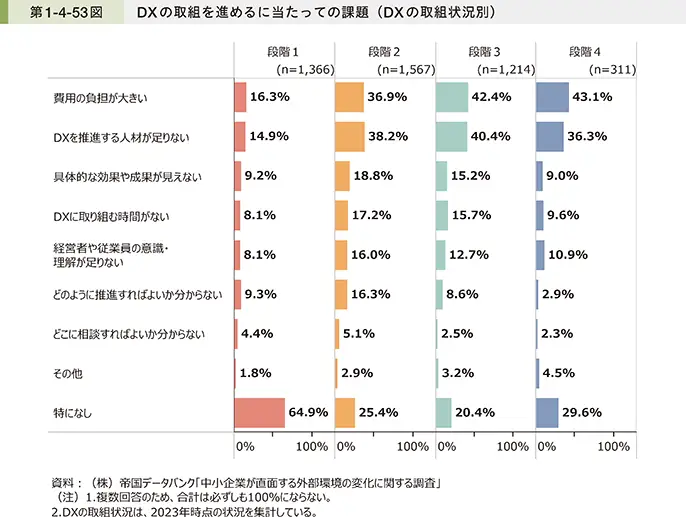

出典:2024年版「小規模企業白書」第7節 DX|中小企業庁

出典:2024年版「小規模企業白書」第7節 DX|中小企業庁

クラウド化への需要が急増している一方で、クラウドエンジニアの供給が追いつかず深刻な人材不足が続いています。

即戦力となるクラウドエンジニアの育成には相応の時間がかかるため、市場価値の高まりが単価の高騰を招いている要因です。

主要なクラウドサービスは「従量課金制」を採用しているため、クラウド環境の運用設計やパフォーマンス改善がランニングコストの削減につながります。

設計段階からコストダウンの対策を提案できるエンジニアは、企業にとって非常に価値の高い存在です。

高い単価を払ってでも「ビジネス視点でコスト削減を見据えた提案ができるエンジニアを確保したい」と考える企業の背景もうかがえます。

他インフラ系職種との専門性の違い

クラウドエンジニアの単価は、同じインフラ系の職種であるインフラエンジニアと比較して高い傾向にあります。

求人情報サイト「求人ボックス」のデータ(2025年4月)を見ると、平均年収の差は約83万円です。

| 職種 | 平均年収(2025年4月) |

|---|---|

| クラウドエンジニア | 約580万円 |

| インフラエンジニア | 約497万円 |

参考:クラウドエンジニアの仕事の年収・時給・給料|求人ボックス

参考:インフラエンジニアの仕事の年収・時給・給料|求人ボックス

従来のインフラエンジニアは、主に物理的なサーバーやネットワーク機器を設置・設定する職種です。

クラウドエンジニアは、クラウド上に仮想的なインフラ環境を構築します。

オンプレミス環境からクラウド移行する際には、クラウドだけでなくハードウェアの知識も必要です。

IaCのようにソフトウェア開発に近いスキルセットが求められるケースもあり、クラウドエンジニアの専門性の高さが高単価につながっている要因でもあります。

関連記事:【企業向け】インフラエンジニアの年収目安と低コストで運用する方法を解説

予算内でクラウドエンジニア採用を成功させるコツ

高単価のクラウドエンジニア採用は、多くの企業にとって悩みの種です。

しかし、契約条件や依頼内容の工夫次第で、自社に適した人材を予算内で採用できます。

- 依頼する業務範囲の明確化

- 適切な契約形態の選択

- 単価以外の条件交渉

高騰する単価をただ受け入れるのではなく、コストを最適化するための対策を取り入れましょう。

依頼する業務範囲を明確化する

自社の予算内でクラウドエンジニアを採用するには、依頼する業務範囲の明確化が欠かせません。

「誰に・何を・どこまで任せるのか」のように、役割分担を具体的に定義するとコストを最適化できます。

業務範囲のあいまいな定義は、採用のミスマッチが起こる要因です。

基本的な運用業務を高単価なエンジニアに任せると、オーバースペックによる不要なコストが発生します。

コストを抑えてスキル不足なエンジニアを採用すると、結果的に別のエンジニアを探す手間と費用がかかることも。

採用のミスマッチを避けるためには、担当してほしい工程や求めるスキル要件の具体化が必要です。

企業とエンジニアの双方が納得できるように、単価を決める根拠として業務範囲を明確化しましょう。

適切な契約形態を選択する

プロジェクトの内容や期間にあわせて、適切な契約形態を選択するのもコスト管理に効果的です。とくに正社員雇用とフリーランス(業務委託)には、それぞれ以下のようなメリットがあります。

| 契約形態 | 主なメリット |

|---|---|

| 正社員雇用 | ・社内にクラウドの知見を蓄積できる ・中長期的な視点で事業成長に貢献できる |

| フリーランス(業務委託) | ・柔軟な条件で人材を確保できる ・採用コストの最適化につながる |

正社員採用には、社内にクラウド技術の知見を資産として蓄積できるメリットがあります。

自社サービスの開発・運用など、中長期的な視点で事業を成長させたい場合には正社員が適任です。

社会保険料のように給与以外の固定費が発生するデメリットもありますが、内製化によるノウハウの蓄積に価値があります。

フリーランスへの業務委託は、要件にあわせて依頼しやすい柔軟性が魅力です。

社内に知見のないスキルを補ったり一時的なリソース不足を解消したりと、適材適所の人材をアサインできます。

必要な期間とスキルにマッチするクラウドエンジニアを確保できるため、採用コストの最適化が見込めるでしょう。

単価以外の条件面を交渉する(長期契約など)

フリーランスのクラウドエンジニアと契約する場合は、単価以外の条件面で交渉する余地があります。

フリーランスとして働くエンジニアには、収入の安定性を求める人も少なくありません。

毎月コンスタントに仕事がある状態であれば、安心して業務に集中できます。

そのため、単価交渉の条件として、6か月や1年といった長期契約を提案するのも効果的です。

単価を抑えつつ良好な関係を築くためには、エンジニアのニーズを満たす提案が欠かせません。

提案できる条件は契約期間だけでなく、稼働日数や稼働時間なども考えられます。

エンジニアが求める条件を把握するため、カジュアル面談を実施して希望条件や将来の展望などをヒアリングしてみましょう。

柔軟に依頼しやすいフリーランスエンジニアもおすすめ

クラウドエンジニアの人材不足を解決するなら、フリーランスエンジニアの活用がおすすめです。

依頼したい業務の範囲やプロジェクトの期間が決まっている場合は、フリーランスの活用が効果を発揮します。

- 適材適所の人材でコスト削減につながる

- 即戦力人材で採用・教育コストを軽減できる

- 自社のコア業務に集中できる

適材適所の人材でコスト削減につながる

フリーランスエンジニアの活用には、依頼する業務の範囲や期間にあわせた人材を確保できるメリットがあります。

フリーランスには高単価な印象がありますが、正社員雇用と比較してトータルコストを抑えられるケースも少なくありません。

正社員の人件費は、プロジェクトの有無にかかわらず毎月発生する「固定費」です。

給与のほかに社会保険料や福利厚生費などもかかります。

一方でフリーランスに支払う報酬は、契約で定められた単価にもとづく変動費です。

プロジェクトが終了すれば支払いは発生しません。

必要な期間や役割に応じてエンジニアの力を借りられるため、無駄なコストを抑制できます。

即戦力人材で採用・教育コストを軽減できる

フリーランスのクラウドエンジニアを活用するメリットは、即戦力の人材を確保できることです。

そのため、採用や教育にかかるコストと時間を削減できます。

正社員を採用する場合は、求人広告の出稿から面接、さらには採用後の研修まで多くのプロセスと時間が必要です。

専門性の高いクラウドエンジニアは、本格的に活躍するまで一定の教育期間が求められます。

経験豊富なフリーランスのエンジニアに依頼すれば、契約後すぐに即戦力としてプロジェクトへの参画が可能です。

採用後の教育に時間がかからないため、採用活動の効率化と教育コストの軽減につながります。

自社のコア業務に集中できる

専門性の高い業務をフリーランスのクラウドエンジニアに任せることで、自社の社員は本来注力すべきコア業務にリソースを集中できるようになります。

高度な専門知識が求められるクラウド環境の設計や構築は、完了してから継続的に発生する業務ではありません。

スポット的かつ専門的な業務のために正社員のエンジニアを常時配置するのは、リソース配分の観点から非効率なケースもあります。

インフラ構築のように専門的な業務は、経験豊富な外部のクラウドエンジニアに委託すると効率的です。

外部リソースをうまく活用すれば、社内のリソースを事業の基盤となる業務に注げます。

フリーランスエンジニアの活用にメリットがあるように、社員として採用する場合にもメリットがあります。

デメリットも踏まえて確認し、最適な方法を選びましょう。

以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。

インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。

クラウドエンジニアの単価設定に悩んだら「クロスネットワーク」にご相談を

クラウドエンジニアの単価は、従来のインフラ系職種と比較して高い水準にあります。

近年は、社会全体のDX推進によってクラウド化の需要が急増しており、高度なスキルや専門知識をもつクラウドエンジニアの市場価値が高まっている状況です。

自社の予算に適した人材を確保するには、戦略的なアプローチが欠かせません。

依頼したい業務範囲を明確にしながら、プロジェクトにあった契約形態や募集要項の見極めが大切です。

そこで、必要なスキルと期間でコストを最適化するなら、フリーランスエンジニアを活用するのがおすすめです。

採用や教育にかかるコストを抑えながら、自社のリソースをコア業務に集中させられるメリットもあります。

クロスネットワークでは、クラウド領域に特化したエンジニアを迅速にマッチングいたします。

週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポート。サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。

即戦力のクラウドエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。