サービスや事業を拡大するうえで、インフラ基盤の強化が欠かせません。しかし、肝心のインフラエンジニアが「不足している」と悩みを抱え、外部企業への発注を検討する企業も増えています。

そこで今回は「インフラエンジニアの発注」をテーマに、具体的な手順や信頼できる依頼先の見極め方などを解説します。また、発注後のミスマッチを防ぐため、事前に検討すべき要求事項や戦略なども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

インフラエンジニアに発注できる業務範囲

インフラエンジニアに発注できる業務範囲は多岐にわたります。自社の課題に適した人材を確保するコツは、インフラエンジニアの力が必要な「フェーズ」の明確化です。

- 企画段階の設計

- インフラ環境の構築

- 安定稼働を支える運用・保守

- 局所的なスポット対応

ここでは、インフラエンジニアに発注できる業務範囲を、4つのフェーズに分けて解説します。

設計フェーズ(要件定義・基本~詳細設計)

システムの土台をつくる設計フェーズでは、インフラエンジニアに以下の業務を発注できます。

- 要件定義

- 基本設計

- 詳細設計

まずはシステムで実現したい事業の目標や必要な機能をヒアリングする「要件定義」から始まります。インフラエンジニアの役割は、顧客の要求を技術的な仕様に落とし込むことです。

次に、システムの全体像を描く「基本設計」を実施します。サーバーやネットワーク機器の選定、クラウドサービスの活用有無など、インフラ全体の構成を決定する業務です。

そして「詳細設計」では、各機器のパラメータやシステムの稼働状況を監視するための項目などを細かく設定します。長期的に安定したシステム運用を実現するためのフェーズであり、経験豊富なインフラエンジニアに依頼するのが理想的です。

構築フェーズ(サーバー・ネットワーク環境構築)

構築フェーズは、設計書に基づいてシステムが動く環境をつくる工程です。具体的な業務としては、以下が挙げられます。

- サーバー機器のラッキング・セットアップ

- ネットワーク機器の設置・設定

選定したサーバー機器には、OSのインストールやソフトウェアのセットアップが必要です。また、棚(ラック)に設置する「ラッキング」やケーブルを配線する作業も、インフラエンジニアが担当します。

快適な通信を実現するためには、ネットワーク環境の構築も欠かせません。ルーターやスイッチといったネットワーク機器、システムを守るファイアウォールなどの設置・設定を実施します。

運用・保守フェーズ(稼働監視・障害対応)

運用・保守フェーズは、構築したインフラが安定稼働するように監視・メンテナンスする業務です。

代表的な業務は、システムの「稼働監視」です。サーバーやネットワークを24時間365日体制で見守り、異常があれば早急に対応します。また、システムが残す活動記録「ログ」を定期的に監視・分析し、パフォーマンスの低下やセキュリティの脅威を早期発見するのも重要な役割です。インフラエンジニアには、分析結果をまとめた定期レポートの作成も依頼できます。

システムに障害が発生した際には、早急に復旧させる「障害対応」が必要です。インフラエンジニアは障害が起きた原因を突き止め、再発を防止する対策まで検討・実施。運用・保守業務を発注すれば、インフラ障害によるサービス停止のリスク低減につながります。

その他専門業務(クラウド移行・セキュリティ強化)

以下のような特定の課題解決や事業対応を目的とする業務もインフラエンジニアに発注できます。

- 現行システムのクラウド移行

- 脆弱性診断

- セキュリティポリシーの見直し

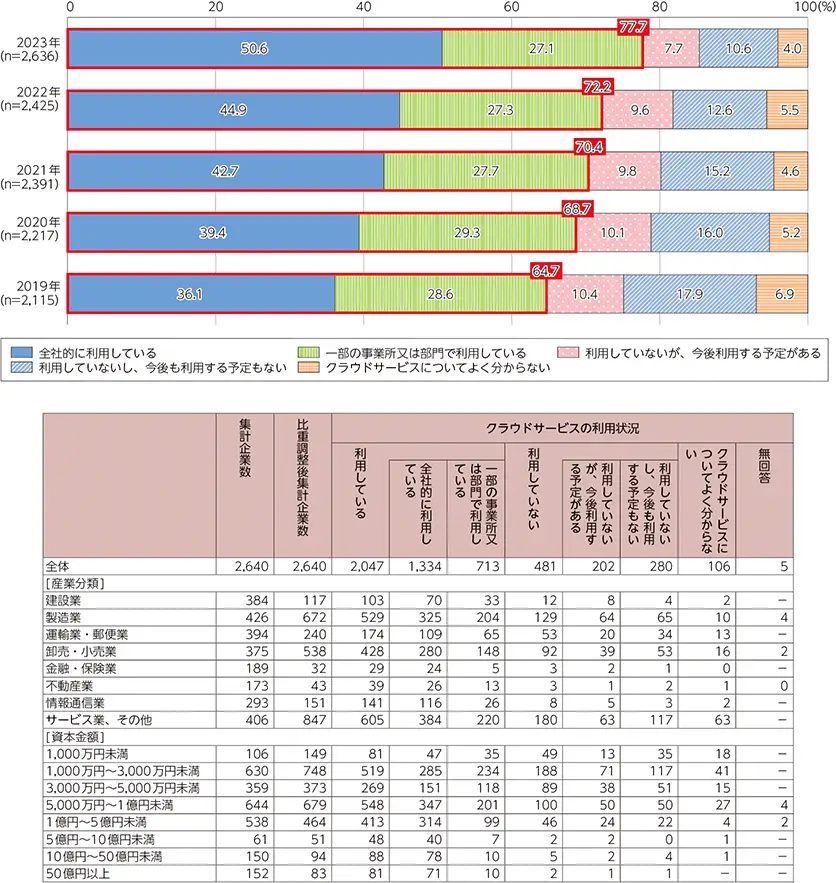

上図のように総務省が発表する「令和6年版 情報通信白書」によると、クラウドサービスを利用している事業者は全体の77.7%に及びます。つまり、物理サーバーで管理するシステムをクラウドサービスに移管する「クラウド移行」は、近年需要が高まっている業務です。現行システムの調査やプラットフォームの選定など、クラウド環境でシステムを稼働させるまでの一連の作業が含まれます。

また、事業継続において欠かせない「セキュリティ強化」も重要視されている発注業務です。システムに潜む弱点を見つけ出す「脆弱性診断」は、専門スキルをもつインフラエンジニアでなければ容易に対応・分析できません。

さらに、組織全体の情報セキュリティ指針となる「セキュリティポリシー」の見直しや策定の支援も依頼できます。社内のリソースでは対応が難しい専門業務は、外部エンジニアのノウハウを有効活用するのがおすすめです。

インフラエンジニアの発注先の種類と特徴

インフラエンジニアの主な発注先は、以下の3種類に分けられます。

- SES企業

- SIer企業

- 業務委託(フリーランス)

それぞれに異なる特徴があるため、自社の状況やプロジェクトの目的にあわせて依頼先を検討しましょう。契約形態の違いを比較検討したい場合は、無料ダウンロードできる以下の資料も参考にしてみてください。

SES企業|柔軟に発注しやすい

SES(System Engineering Service)企業は、エンジニアのスキルや経験を労働力として提供する契約形態です。SES企業のインフラエンジニアに発注する場合は、業務の遂行に対して報酬が支払われる「準委任契約」を結びます。

SES企業に発注するメリットは、依頼する期間や人数をプロジェクトの状況にあわせて指定しやすい柔軟性です。また、指揮命令権は発注元の企業にあるため、自社の社員がエンジニアに対して業務の指示を出せます。プロジェクトの進捗にあわせて作業内容を調整したり、チームの一員として連携したりする運用も可能です。

ただし、指揮命令権があるため、発注元には業務を管理する工数がかかります。社内にインフラの知見がある管理者がいる場合に適した発注方法です。

SIer企業|企画から保守まで一括サポート

SIer(System Integrator)企業は、システムの企画・設計から開発、運用・保守まで一括で請け負う会社です。SIer企業のインフラエンジニアに発注する場合は、納品された成果物に対して報酬が支払われる「請負契約」を結びます。

SIer企業の強みは、包括的なサポート力です。社内にインフラの専門家がいなくても、現状課題のヒアリングや構築すべきインフラの企画段階から相談できます。とくに複数のシステムが連携する大規模なプロジェクトのように、全体管理が求められる依頼先として適任です。

ただし、一括で発注するため、SES企業やフリーランスに比べてコストは高くなりやすい傾向があります。企画段階から一貫して外部委託したい企業や大規模なインフラ刷新を計画している企業におすすめの選択肢です。

業務委託(フリーランス)|低コストで依頼できる可能性も

業務委託(フリーランス)のインフラエンジニアは、特定の企業に所属せず、個人として技術力を提供する専門家です。契約形態は、業務内容に応じて「準委任契約」と「請負契約」のいずれかを選択します。

企業を介さないフリーランスに発注すれば、紹介料や手数料などの中間マージンが発生しません。そのため、SES企業やSIer企業に比べて低コストで依頼できる可能性があります。

また、特定の技術領域に深い知見をもつフリーランスも多く、以下のようにピンポイントな課題解決を依頼しやすいのも特徴的です。

- AWSの特定サービスを用いたコスト最適化

- 特定ツールを使ったセキュリティの構築

- 特定の事象に対する原因究明と対策の実施

ただし、個人で活動しているため、病気やケガなどで業務が中断してしまうリスクの考慮も必要です。プロジェクトの遅延につながる可能性もあるため、体制づくりに不安を感じる場合はエージェントサービスの利用も検討してみましょう。

信頼できるインフラエンジニアの発注先を見極めるコツ

インフラエンジニアの発注先候補がいくつか見つかったら、次は自社に最適なパートナーを選定する段階です。しかし、専門的なインフラ領域だからこそ、何を基準に選べばよいのか判断に迷うこともあります。

そこで、信頼できる発注先を見極めるコツとして、以下3つの軸で評価してみましょう。

- 実績・導入事例

- スキル・経験年数

- コミュニケーション能力・提案力

実績・導入事例を評価する

企業や個人がもつ技術力や経験値を客観的に判断するなら、過去の実績や導入事例を確認するのが効果的です。とくに自社の事業内容や解決したい課題と類似する事例があるかどうか、Webサイトや営業資料からチェックしましょう。

たとえば、自社がECサイトのサーバーを「クラウド移行したい」と検討しているなら、ECサイトのクラウド移行実績が豊富な発注先に依頼すべきです。依頼内容と類似する実績があれば、業界特有の事情や専門的な要求をスムーズに理解してもらえる可能性が高まります。

また、実績や導入事例の数だけでなく、課題を解決したプロセスも詳しく把握すると、より信頼性が高い発注先として判断可能です。

エンジニアのスキルと経験年数を評価する

実際にプロジェクトを担当するインフラエンジニアのスキルや経験も評価しましょう。企業の実績が優れていても、担当するエンジニアのスキルがプロジェクトの要求にマッチしていなければ期待通りの成果は得られません。

まずは、客観的な技術レベルを測るため、以下の観点で知識や資格の有無を確認してみましょう。

- 資格の有無(AWS認定資格やCCNAなど)

- OSの知識(LinuxやWindows Serverなど)

- ツールの使用経験(DockerやTerraformなど)

また、自社が発注したい業務範囲とエンジニアの得意分野が一致しているかどうかも見極めるべきポイントです。

面談時にコミュニケーション能力と提案力を評価する

面談の機会がある場合は、コミュニケーション能力や提案力も見極めましょう。質問の意図を正確に汲み取り、ITに詳しくない担当者にもわかりやすく説明してくれるかどうかは重要な判断材料です。

また、要求通りの作業だけでなく、プロの視点から改善する提案力も評価ポイントです。たとえば、要望に対する潜在的なリスクや懸念点を事前に提示してくれると、リスクヘッジ能力や経験の深さがうかがえます。

面談は技術的なマッチングだけでなく、長期的なパートナーとして信頼関係を築ける相手かどうかを判断する絶好の機会です。

インフラエンジニアを採用する際、外注するのか、社員として採用するのかどうかは、多くの企業が悩むポイントです。実際にどういった違いがあるのか、詳しく把握できていない人もいるかもしれません。

以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。

インフラエンジニアに発注する6つの手順

ここからは、インフラエンジニアに発注する具体的な流れを6つのステップに分けて解説します。

- 自社のインフラ課題と要件を明確にする

- 発注先の候補を比較検討する

- 提案依頼書(RFP)を作成する

- 発注先の候補から見積もりを取得する

- 発注先を決めて契約条件を交渉する

- 契約締結したらプロジェクト開始

発注の失敗リスクを減らすためにも、適切な手順と対応方法を理解しておきましょう。

1.自社のインフラ課題と要件を明確にする

まずは、自社が抱えるインフラの課題と求める要件を明確化します。以下のように解決したい課題を具体的に洗い出しましょう。

「Webサイトの表示速度が遅く、顧客満足度が下がっている」

「事業拡大に伴うアクセス増加に耐えられるサーバー構成にしたい」

「現在のセキュリティ対策に不安(懸念事項)がある」

洗い出した課題から事業への影響度や緊急性を考慮し、発注すべき業務の優先度を決めます。より明確な要求事項を発注先に伝えるためにも、準備段階で課題と目的を整理しておく取り組みが大切です。

また、発注の窓口担当や意思決定者など、社内の役割分担を決めておきましょう。役割が不足する業務を重点的に外注するのが効果的です。

2.発注先の候補を比較検討する

自社の課題と要件を整理したら、発注先の候補を比較検討するステップに移ります。まずは、SES企業・SIer企業・フリーランスといった選択肢から、自社のプロジェクトの規模や性質に合った発注先の候補を探しましょう。

たとえば、プロジェクト全体を企画から任せたいならSIer企業、一時的にチームの技術力を補強したいならSES企業やフリーランスが候補です。複数の候補をリストアップしたら、それぞれの実績や導入事例を確認します。

可能であれば、実際に業務を担当するインフラエンジニアのスキルや経験年数も確認しておくと安心です。複数の候補を比較検討しながら、自社のニーズにマッチするパートナーを見つけましょう。

3.提案依頼書(RFP)を作成する

発注先の候補をピックアップしたら、提案依頼書(RFP)を作成します。提案依頼書とは、発注先候補に対し、自社の課題解決に向けた具体的な提案を依頼するための書類です。

提案依頼書を作成する目的は、主に以下の3点です。

- 発注側の意図を正確に伝えるため

- 複数候補の提案内容を公平に比較するため

- 提案内容を文書として残すため

提案依頼書には、プロジェクトの目的や現状の課題、依頼したい業務の具体的な内容などを記載します。作成には手間がかかりますが、発注側の意図を正確に伝えるためにも重要な書類です。

4.発注先の候補から見積もりを取得する

作成した提案依頼書(RFP)をもとに、複数の発注先候補から見積もりを取得します。公平に見積もりを比較するためには、すべての候補先に共通の提案依頼書を提示するのが基本です。

また、発注先の選定基準として、提示された見積額の安さだけで判断すべきではありません。極端に安い見積もりには、以下のようなネガティブな要素が潜んでいる可能性も考えられます。

- 必要な作業項目が漏れている

- 経験の浅いエンジニアが担当する

- 対応の品質を保証できない(実績がない)

見積金額の内訳も確認しながら、提案内容と費用が見合っているかどうかを総合的に評価しましょう。インフラエンジニアの報酬単価・年収相場は、以下の関連記事も参考にしてみてください。

関連記事:インフラエンジニアの報酬単価と相場はいくら?外注するメリットも解説

5.発注先を決めて契約条件を交渉する

提案内容や見積額を比較検討したら、発注先となる1社を決定します。過去の実績やエンジニアのスキル、面談での印象など総合的に評価しながら、自社のプロジェクトに適したパートナーを選びましょう。

ただし、発注先が決まっても、すぐに正式な契約に進むわけではありません。業務範囲や責任の所在、支払い条件といった細かな契約条件の確認と交渉を実施します。たとえば、提案内容に自社に不要な業務が含まれている場合は、該当業務を除外して費用調整できるかどうかを交渉する余地があるでしょう。

また、プロジェクトに応じて契約形態を決定します。インフラエンジニアの発注で用いられる契約形態は、主に「請負契約」と「準委任契約」の2種類です。

請負契約と準委任契約の違い

「請負契約」と「準委任契約」の違いは、以下のとおりです。

| 契約形態 | 主な特徴 |

|---|---|

| 請負契約 | ・成果物の「完成(納品)」を目的とする契約 ・主にSIer企業が対象 ・発注先は、契約で定められた成果物を期日までに納品する責任を負う |

| 準委任契約 | ・業務の「遂行」を目的とする契約 ・主にSES企業やフリーランスが対象 ・発注先は、業務を遂行する義務を負う(成果物の感性は保証しない) |

発注先に納品を依頼したい成果物がある場合は請負契約、業務のプロセス自体に価値がある場合は準委任契約と認識しましょう。

6.契約締結したらプロジェクト開始

契約条件の交渉がまとまり、契約書を締結すればプロジェクトが正式にスタートします。しかし、契約はゴールではなく、あくまでもスタートラインです。

プロジェクトを成功させるには、発注者自身が主体的に関わっていく姿勢が求められます。発注先と良好な関係を築きながら、プロジェクトを二人三脚で進める協力体制を構築しましょう。

発注後のプロジェクトに失敗しないための注意点

発注後のプロジェクトを円滑に進めるため、意識したい3つの注意点を解説します。

- 設計フェーズの曖昧な情報共有を避ける

- 定例的なコミュニケーションで認識のズレを避ける

- 技術ノウハウを蓄積してブラックボックス化を避ける

業務を外部委託する場合は、情報共有やコミュニケーションのミスが想定外のトラブルを招く可能性に配慮しておきましょう。

設計フェーズの曖昧な情報共有を避ける

プロジェクトの初期段階である設計フェーズでは、曖昧な情報共有を避けましょう。とくに口頭での指示や議事録のない打合せは、後工程で致命的なミスや大規模な手戻り作業が発生するリスクにつながります。

プロジェクトの品質を最終的に担保するのは、発注者自身の役割です。システムの目的や細かい要望などを文書や図解で詳細に共有すると、担当者同士の認識のズレを防げます。

「プロに発注したから大丈夫」と過信せず、成果物が適正であるかどうかを厳正にフィードバックしましょう。対応に時間と手間はかかりますが、設計フェーズの丁寧な情報共有はプロジェクトの品質とスケジュールを守るうえで重要な要素です。

定例的なコミュニケーションで認識のズレを避ける

プロジェクトが開始したら、進捗報告や課題共有のために定期的なコミュニケーションの機会を設けましょう。以下のような仕組みをつくると、プロジェクトの状況をスムーズに把握できます。

- 週に1回の定例ミーティングを設定する

- ビジネスチャットで日々の状況を報告してもらう

- 共有シートで問題・課題を管理する

また、外部のインフラエンジニアが疑問点を気軽に相談しやすい雰囲気づくりも大切です。抱える問題を小さいうちに発見・対処できれば、後々の大きなトラブルを防げます。

技術ノウハウを蓄積してブラックボックス化を避ける

インフラ業務を発注する場合は、技術的なノウハウが特定の担当者に依存する「ブラックボックス化」を避ける意識も必要です。業務の進め方や仕組みを特定の担当者しか把握していないと、不在時に誰も対応できなくなってしまいます。

ブラックボックス化のリスクを避けるためには、社内にノウハウが蓄積される仕組みを事前に想定しておくのが効果的です。

たとえば、作業の実施には、システムの手順書や設計書といった各種ドキュメントを作成・更新してもらいましょう。また、障害対応やイレギュラーな作業が発生した場合は、原因と対処法を報告してもらうルールを設けるのも効果的です。

コストパフォーマンスを最大化する賢い発注戦略

専門的なスキルをもつインフラエンジニアへの発注には、コストに関する懸念がつきものです。しかし、安易に低単価な発注先を選ぶと、品質が伴わないだけでなく、追加費用が発生するリスクも考えられます。

そこで、コストパフォーマンスを最大化するための3つの発注戦略を解説します。コストを抑えながらも、質の高い成果が得られる観点を理解しましょう。

必要な「業務」に絞って業務を委託する

インフラエンジニアが担当する業務は、設計から運用・保守まで多岐にわたります。すべての業務を発注するのではなく、自社のリソースで対応できない部分に絞って依頼しましょう。

たとえば、システムの稼働監視やパフォーマンスのチューニング作業など、定型的な業務を外部委託の候補にします。業務範囲を限定して発注すれば、外部エンジニアに支払うコストの削減も可能です。

また、役割分担が明確化することで、内製化を検討すべきコアな業務を自社が集中的に担当できるメリットもあります。

必要な「期間」に絞ってスポット対応を依頼する

業務を発注する「期間」を限定するのも、コストを抑える賢い戦略です。インフラ関連の業務は、年間を通じて定常的に対応するわけではありません。新規サービスのリリース直後やキャンペーン期間中など、業務が集中する時期に絞って発注する「スポット対応」を依頼するのが効果的です。

とくにインフラ全体ではなく、一部の課題解決を目的とする発注であれば、外部エンジニアがプロジェクト終了まで伴走する必要はありません。特定の目的を達成するための期間に応じてスポット対応を依頼すれば、コストを抑えられる可能性が高まります。

フリーランスを活用するだけでなく、社員として採用する方法もあります。両方の違いを把握し、自社に必要な方法でインフラエンジニアを採用しましょう。

以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。

要件に対応しやすいエージェントサービスを活用する

必要な業務や期間に応じて柔軟に発注するには、IT人材に特化したエージェントサービスを活用するのが効果的です。エージェントサービスは幅広いスキルのフリーランスエンジニアとつながりがあり「AWSに詳しいエンジニアを3か月間だけ」といった細かい要件にマッチする人材もスムーズにアサインしてくれます。

SIerやSESの企業に発注する場合は、業務や期間の細かい要件にマッチするエンジニアの確保に時間がかかるケースも少なくありません。とくにリソースを効率的に活用したい企業側の要望もあるため、ある程度まとまった規模や期間のプロジェクトが優先される傾向があります。

自社のニーズに適したインフラエンジニアを見つけたいなら、エージェントサービスを検討してみましょう。インフラ領域に特化した「クロスネットワーク」でも、優秀なインフラエンジニアを紹介しています。

インフラエンジニアに発注するなら「クロスネットワーク」がおすすめ

インフラエンジニアの発注を成功させるためには、自社で依頼したい業務範囲や求めるスキルを明確化する準備が欠かせません。発注後にエンジニアが滞りなくプロジェクトに参画するためにも、事前準備として要求事項を詳細にまとめておく必要があります。

しかし、細かな要求事項にマッチするエンジニアや発注先を自力で探すと、時間も手間もかかってしまう可能性があります。採用判断や体制構築に負担を感じる場合は、フリーランスのインフラエンジニアに依頼する選択肢もおすすめです。

クロスネットワークでは、インフラ領域に特化したエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

サーバーやネットワークといった基盤技術はもちろん、クラウド移行やセキュリティ強化など、専門性の高い分野のスペシャリストも多数在籍しています。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。即戦力のインフラエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。