インフラ構築やシステム開発の委託先として「ITベンダー」は頼りになる存在です。しかし、ITベンダーの明確な役割がわからず、依頼すべきかどうかに迷っていませんか?

本記事では、ITベンダーの主な役割や種類を解説します。また、依頼するメリット・デメリットも解説するので、自社に適しているかどうかの判断に役立ててみてください。

ITベンダーとは|自社製品・サービスを提供する企業

ITベンダーとは、ITにかかわる製品・サービスを提供する企業の総称です。親会社のパッケージ製品を提供したり、自社でIT製品の製造・開発に取り組んだりしています。

ITベンダーとSIerの違い

ITベンダーとSIerには、主に以下の違いがあります。

- ITベンダー:市場で実績のある標準化された製品やサービスの導入・運用をサポートする

- SIer:顧客の要望に応じてインフラ構築・システム開発を行い、個別要件に対応する

たとえば、市場で広く使われているソフトウェアを導入したい場合は、ITベンダーが提供する製品を選ぶのが一般的です。一方でSIerに依頼するケースは、自社の業務フローにあわせてカスタマイズされたシステムを構築・開発したいときが挙げられます。

以下の関連記事では、ITベンダーとSIerの違いを詳しく解説しています。委託先選びの判断基準として、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:SIerとベンダーの違いとは?委託先選びに失敗しない判断基準を解説

代表的な大手ITベンダー企業

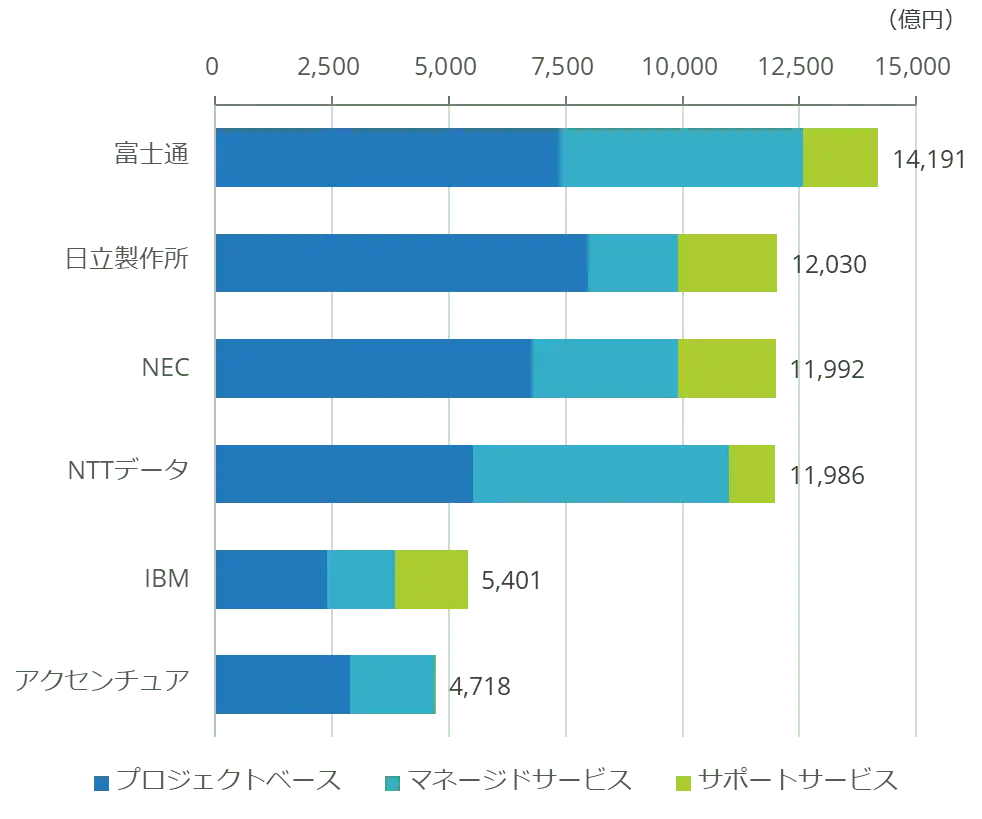

▲出典:国内ITサービス市場 主要ベンダーサービスセグメント別売上額、2024年|IDC Japan 株式会社国内のITサービス市場には、長い歴史と豊富な実績をもつ大手ITベンダーが数多く存在します。IDC Japanが公表したデータによると、2024年の国内ITサービス市場におけるベンダー売上額の上位には以下の企業が名を連ねています。

▲出典:国内ITサービス市場 主要ベンダーサービスセグメント別売上額、2024年|IDC Japan 株式会社国内のITサービス市場には、長い歴史と豊富な実績をもつ大手ITベンダーが数多く存在します。IDC Japanが公表したデータによると、2024年の国内ITサービス市場におけるベンダー売上額の上位には以下の企業が名を連ねています。

- 富士通株式会社

- 株式会社日立製作所

- 日本電気株式会社(NEC)

- 株式会社NTTデータ

- 日本IBM株式会社

- アクセンチュア株式会社

とくに大手ITベンダーは、さまざまな業界・業種の課題解決を支援してきた実績が豊富です。ITインフラを支えるサーバー機器やネットワーク機器はもちろん、インフラの構築から運用・保守にいたるまで幅広いサービスを展開しています。

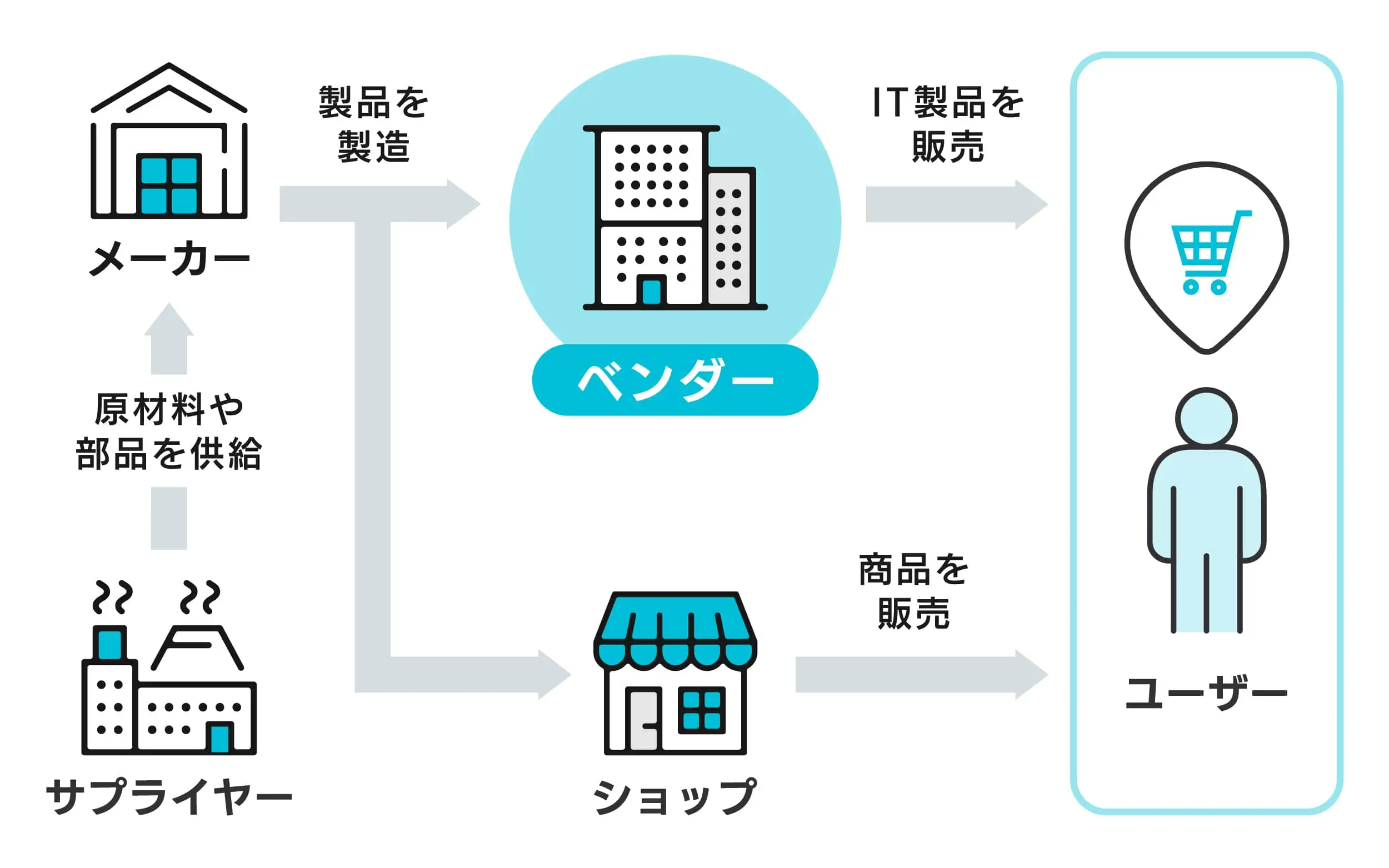

(関連用語)サプライヤーとメーカー

製品やサービスが利用者の手元に届くまでには、役割が異なる複数の企業がかかわっています。ITベンダーの役割をより深く理解するため、サプライヤーとメーカーの関係性も把握しておきましょう。

| サプライヤー | 製造・開発するメーカーに原料や部品を供給する企業 |

| メーカー | サプライヤーから供給された原料や部品を使って、 製品を「製造」したりサービスを「開発」したりする企業 |

| ベンダー | 市場で実績のある標準化された製品やサービスを 利用者に提供(販売)する企業 |

メーカーとベンダーの「双方の役割」を担う企業は、開発ベンダーと呼ばれています。企業によっては、製品の開発から販売まで自社で一貫して対応するケースも少なくありません。

ITベンダーやSIerなど、選択肢が多くて自社に合う依頼先が決められない…とお悩みではありませんか?

クロスネットワークでは、採用コンサルタントがお客様の課題や予算に合わせて最適なプランを提案します。1,500人以上のエンジニアが登録しており、最短3日でアサインも可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

ITベンダーの種類と役割

提供する製品やサービス・企業の立ち位置によって、ITベンダーはいくつかの種類に分けられます。

| 分類 | ITベンダーの種類 |

|---|---|

| 提供する製品・サービスの内容 |

|

| 提供する製品・サービスの調達・提供方式 |

|

自社の課題や目的に適した依頼先を選ぶため、ここからは上記の分類ごとにITベンダーの種類を解説します。

製品・サービスの内容による分類

取り扱う製品やサービスの「内容」によって、下表のようにITベンダーを分類できます。

| 種類 | 主な特徴 | 代表的な企業 |

|---|---|---|

| ハードウェアベンダー | ハードウェア製品の導入・運用などをサポート (サーバー機器やネットワーク機器など) |

|

| ソフトウェアベンダー | ソフトウェア製品の導入・運用などをサポート (監視ソフトやバックアップソフトなど) |

|

| パッケージベンダー | パッケージ製品の導入・運用などをサポート (ERPシステムや顧客管理システムなど) |

|

一部のソフトウェアベンダーには、業務課題の解決に特化したパッケージベンダーが含まれています。パッケージベンダーの主な役割は、ERPシステムや顧客管理システムといったパッケージ製品の提供・導入サポートです。

製品・サービスの調達・提供方式による分類

製品やサービスの調達・提供方式に対し「複数メーカーが連携しているかどうか」によって、下表のようにITベンダーを分類できます。

| 種類 | 主な特徴 | 代表的な企業 |

|---|---|---|

| シングルベンダー | 単一メーカーの製品やサービスを用いて構築・開発 |

|

| マルチベンダー | 複数メーカーと連携して構築・開発 |

|

| 開発ベンダー | 自社製品の開発から販売まで担当 |

|

たとえば、ソフトウェアベンダーである日本オラクル株式会社は、自社製品の導入・運用などをサポートするシングルベンダーにも分類されます。また、マルチベンダーの1つである伊藤忠テクノソリューションズ株式会社は、Amazon社やCisco社などのさまざまなパートナー企業と連携してサービスを提供する企業です。

上記に加えて、自社製品の開発から販売まで担う「開発ベンダー」も存在します。SIerの役割と混同されるケースもありますが、開発ベンダーが取り扱うのは主に自社製品です。SIerは、顧客の要望にあわせて他社製品を選定するケースもあります。

ITベンダーに依頼する3つのメリット

ITベンダーへの依頼には、以下3つのメリットがあります。

- 社内に知見がなくても機器やシステムを導入できる

- ゼロから開発・構築するよりもコストを削減しやすい

- 導入後の長期的なサポートも依頼できる

ITベンダーに依頼すれば標準化された製品やサービスを導入できるため、とくに業務改善や課題解決の「迅速な対応」を期待する企業に適しています。

社内に知見がなくても機器やシステムを導入できる

ITベンダーが提供するのは、多くの企業で利用実績がある市場で実績のある標準化された機器やシステムです。そのため、社内に専門的な知見がなくても質の高いITインフラを整えられます。

たとえば、ITベンダーにセキュリティ対策を依頼すれば、自社に適したセキュリティソフトの選定から導入まで一貫して任せられます。また、製品導入後の運用・保守をサポートしているITベンダーも少なくありません。

社内にシステムの専門知識をもつ担当者がいなくても、外部のサポートを受けながら安心して機器やシステムの導入を進められます。とくにエンジニアのリソース不足に悩む企業にとって魅力的なメリットです。

ゼロから開発・構築するよりもコストを削減しやすい

インフラ構築やシステム開発を企画段階から依頼するよりも、標準化された製品を導入するほうが短期間かつ低コストに抑えられる可能性が高まります。自社の業務にあわせたシステムをオーダーメイドで開発する場合は、要件定義からテストまで長期的な工程と費用の考慮が必要です。

すでに標準化されているパッケージ製品を提供するITベンダーであれば、開発にかかる費用や期間を比較的低コストに抑えられます。また、ITベンダーに提案から導入まで一貫して任せられるため、自社のリソースを本来のコア業務や他の重要プロジェクトに割り当てられるメリットも期待できます。

導入後の長期的なサポートも依頼できる

自社製品の取り扱いを熟知しているITベンダーは、導入後の保守・運用にかかわるサポート体制も充実しています。システムを導入すれば終わりではなく、機能のアップデートやセキュリティ対策などの継続的な保守・運用が欠かせません。

ITベンダーにはアップデートやセキュリティ対応、さらには障害発生時のサポートも一貫して任せられます。社内リソースが不足している状況でも、システムを常に最新かつ安全な状態に保てる安心感が魅力です。

ITベンダーへの依頼で想定しておきたいデメリット

ITベンダーへの依頼には多くのメリットがある一方で、以下のように事前に把握しておきたいデメリット(注意点)もあります。

- 想定外のコストがかかるケースもある

- カスタマイズやスポット対応が難しいケースもある

- 社内に開発・構築のノウハウを蓄積しにくいケースもある

ITベンダーが提供するのは、あくまでも標準化された製品やサービスです。そのため、自社特有の業務フローにあわせたカスタマイズや独自のニーズには、ITベンダーが適していない可能性もあります。

想定外のコストがかかるケースもある

パッケージ製品の導入には、オーダーメイドの開発に比べて初期費用を抑えやすいメリットがあります。しかし、標準化されたパッケージ製品であるからこそ、個別の機能追加や業務にあわせたカスタマイズに想定外の追加費用がかかるケースも少なくありません。

また、料金体系によっては、利用するユーザー数やデータの保存量に応じて月額費用が変動する「従量課金制」を採用している場合もあります。事業の拡大や利用者の増加につれて、ランニングコストが当初の想定以上に膨らんでしまう可能性も考慮しておきましょう。

カスタマイズやスポット対応が難しいケースもある

標準化された製品の提供を基本とするITベンダーは、柔軟なカスタマイズや部分的な依頼に対応するのが難しいケースもあります。

ITベンダーが提供する製品やサービスは、さまざまな企業で汎用的に使えるように制作されるのが一般的です。そのため、以下のような個別の細かな要望には応えられない可能性があります。

- 画面の表示項目を少しだけカスタマイズしたい

- 自社の業務フローをシステムに組み込みたい

また、ITベンダーの主な役割は、製品やサービスの提供・サポートです。そのため、一時的なリソース不足を補うようなスポット対応、一部機能の開発・改修といった依頼には、ITベンダーの強みを生かしにくい傾向があります。

部分的な機能追加や改修のみを依頼したい場合は、開発会社やフリーランスなどの選択肢も検討してみましょう。

社内に開発・構築のノウハウを蓄積しにくいケースもある

ITベンダーに導入から運用までを一任すると、社内にノウハウを蓄積しにくいデメリットが発生します。専門的な作業を外部に任せられる反面、自社の社員がインフラ構築やシステム開発のプロセスに直接かかわる機会を失ってしまうためです。

また、システムの内部構造や運用方法を社内で把握していない「ブラックボックス化」が進んでしまう可能性もあります。将来的に内製化を目指している場合は注意が必要です。

ノウハウの共有やドキュメントの作成など、ITベンダーに依頼するときには社内に情報が蓄積される仕組みをつくる工夫が求められます。

ITベンダーの課題を補うならフリーランス活用も効果的

ITベンダーへの依頼は効果的な手段ですが、コストや柔軟性にデメリットを感じるケースもあります。そこで、ITベンダーのデメリットを補うため、フリーランスエンジニアの活用も検討してみましょう。

フリーランスには、以下のように柔軟な要件や短期間の契約に対応しやすいメリットがあります。

- 適材適所の人材確保でコストを最適化できる

- 自社の要件にあわせて柔軟に依頼できる

- 自社チームの一員としてノウハウを共有できる

適材適所の人材確保でコストを最適化できる

ITベンダーへの依頼は、ある程度まとまった規模のプロジェクトが一般的です。一方でフリーランスエンジニアであれば、必要なスキルをもつ人材を必要な期間だけ確保できます。

とくに対応を依頼したいフェーズや担当する機能が限定的であれば、柔軟な条件で契約しやすいフリーランスを活用したほうがコストを必要最小限に抑えられます。また、個人のフリーランスと直接契約すれば、仲介企業への間接費用(マージン)が発生しません。

ただし、エージェントサービスを利用する場合には、間接費用が発生するケースもあります。しかし、ITベンダーを利用する場合と比べて高額ではないため、適材適所の人材確保で費用対効果を高められます。

関連記事:フリーランスのインフラエンジニアと契約した場合の単価相場とは?|単価交渉のコツも解説

自社の要件にあわせて柔軟に依頼できる

以下のように、自社の状況にあわせて依頼できる柔軟性もフリーランスエンジニアを活用するメリットです。

- サービスの繁忙期に1〜2名だけスポットで増員しやすい

- 新規サービスの検証(PoC)や試作品の開発なども対応しやすい

小規模な改修や短期間でのプロトタイプ開発など、大手企業には不向きな対応も柔軟に依頼できます。また、契約上の合意に基づいて仕様や進め方をすり合わせられるため、状況に応じて柔軟に軌道修正できるのもフリーランスならではのメリットです。

自社チームの一員としてノウハウを共有できる

フリーランスエンジニアを活用すれば、自社チームに参画しながら社員メンバーと開発を進められます。社内メンバーでの内製化を見据えながら、専門分野や最新技術に特化したノウハウの共有が可能です。

専門分野の最新技術やニッチなスキルをもつエンジニアを求めるなら、フリーランス専門のエージェントサービスを活用するのが効果的です。エージェントのサポートを活用することで、自社の課題解決に直結するスキルのある人材を効率的に見つけられます。

インフラ構築をITベンダー以外に依頼するならクロスネットワークがおすすめ

ITベンダーは、IT関連の製品やサービスを提供する企業です。自社の製品やサービスを導入から運用・保守までサポートする役割があり、社内に知見がなくても業務課題の改善・解決を依頼できる魅力があります。

ただし、市場で実績のある標準化された製品やサービスを取り扱うため、自社の細かな要望や業務にあわせたカスタマイズに対応できないケースも少なくありません。そこで、依頼の柔軟性やコストを重視したい企業には、フリーランスエンジニアの活用を検討するのも効果的です。

クロスネットワークでは、即戦力としての活躍を期待できるインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。ITベンダーのデメリットに不安を感じる場合は、ぜひ気軽にクロスネットワークへ【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。