サービスや事業の拡大には、インフラ強化の計画とエンジニア採用が欠かせません。しかし、インフラエンジニアとサーバーエンジニアの類似する業種に「どちらを採用すべき?」と判断に迷ってしまうこともありませんか。

エンジニア採用のミスマッチを防ぐためには、専門領域を理解し、自社が求める要件を明確に定める必要があります。

そこで今回は、インフラ領域の業務経験のある筆者が「インフラエンジニアとサーバーエンジニアの違い」を徹底解説。具体的な業務内容から必要スキル、さらには採用時の選考ポイントまで解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

インフラエンジニアとサーバーエンジニアの違い

インフラエンジニアとサーバーエンジニアの違いは、以下のとおりです。

- インフラエンジニア:ITインフラ全般を扱うエンジニア

- サーバーエンジニア:「サーバー」に特化したインフラエンジニア

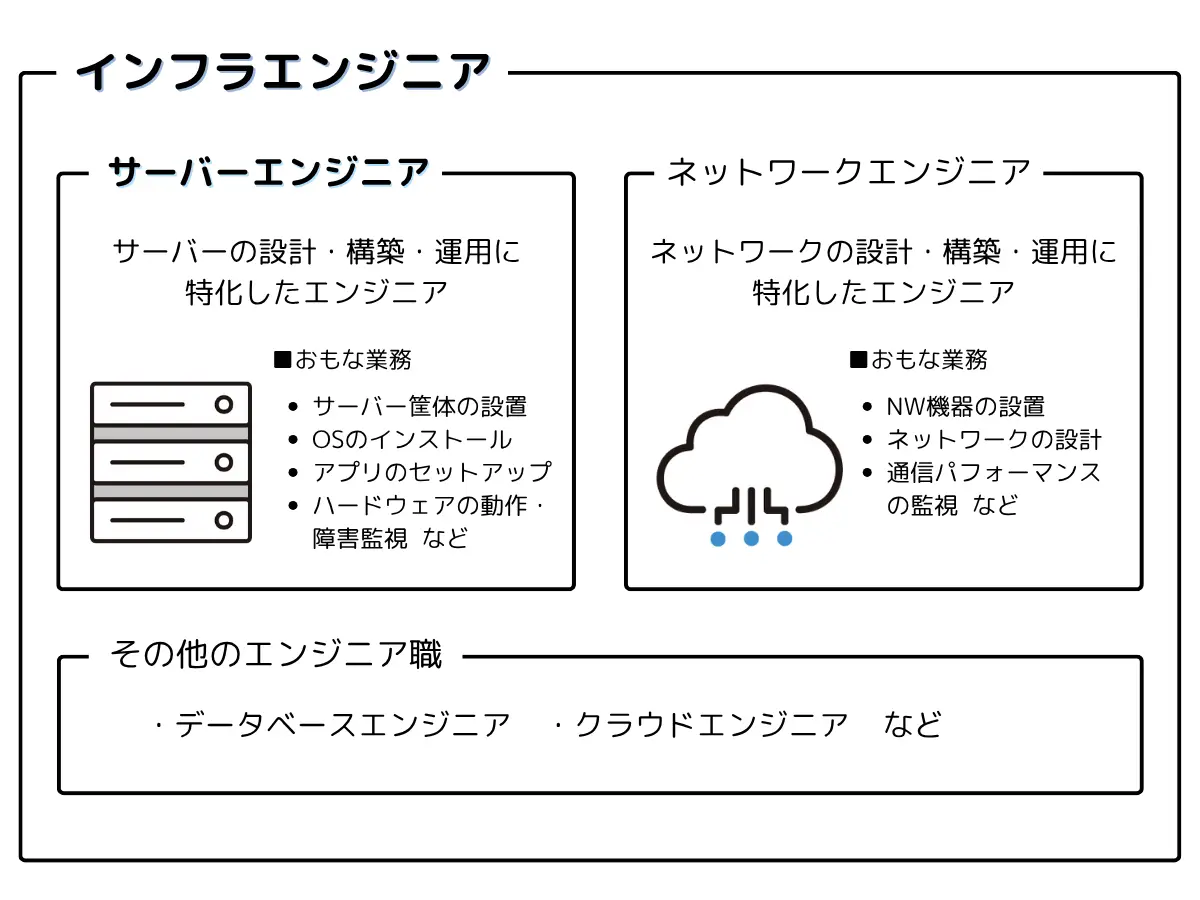

インフラエンジニアは、ITインフラ全般を広く扱う技術者です。一方でサーバーエンジニアは、サーバー領域に特化した技術者として分類されます。

つまり、インフラエンジニアという枠組みのなかに、サーバーエンジニアやネットワークエンジニアといった専門分野が存在するような関係性です。両者の役割を正しく理解することで、自社の状況に適した人材採用につながります。

インフラエンジニアの定義と主な業務範囲

インフラエンジニアは、ITサービスや社内システムを動かす土台となるITインフラ全般を統括する技術者です。ITインフラは、以下のように多岐にわたる要素で構成されています。

- ハードウェア(サーバー・ネットワーク・ストレージなど)

- ソフトウェア(OS・ミドルウェア・クラウドサービスなど)

インフラエンジニアの業務は、ハードウェアとソフトウェアを組みあわせて安定的かつ効率的なシステム基盤を構築することです。事業計画に基づいたインフラの設計や機器の選定、さらには日々の稼働監視や障害発生時の復旧対応など、幅広い業務に対応します。

そのため、インフラエンジニアには各領域に関する幅広い知識だけでなく、インフラ全体を俯瞰しながら基盤構築するスキルが求められます。

関連記事:【企業向け】インフラエンジニアの構築業務を解説!流れと求人のポイントも紹介

サーバーエンジニアの定義と主な業務範囲

サーバーエンジニアは、ITインフラの「サーバー領域」に特化した技術者です。各種サーバーの設計から保守まで専門的に担当し、インフラエンジニアが扱うサーバー領域のスペシャリストとして位置づけられています。

サーバーエンジニアの業務は、以下のようにハードウェアとソフトウェアの両面に及びます。

| ハードウェア | ・ラッキング(ラックに機器を設置・配線) ・稼働監視(機器の安定稼働を確認) ・メンテナンス(定期的な部品交換など) |

| ソフトウェア | ・OSのインストール ・アプリやデータベースのセットアップ ・セキュリティ設定 ・パフォーマンスチューニング |

物理的にサーバーを設置するだけでなく、アプリケーションやデータベースがサーバー上で正常に動作する環境を整えるのもサーバーエンジニアの役割です。主にネットワーク機器を扱う「ネットワークエンジニア」とは、担当領域が明確に分かれています。

インフラエンジニアとサーバーエンジニアに求められるスキル

インフラエンジニアとサーバーエンジニアは、業務範囲の違いにより求められる専門スキルが異なります。

ITインフラ全体を統括するインフラエンジニアは、サーバーだけでなくネットワークやクラウドなどの幅広い知識が必要です。一方でサーバーエンジニアは、サーバーに特化した深い専門性が求められます。

また、双方に共通して求められるビジネススキルがあることも認識しておくべきです。採用すべき職種を判断するためにも、スキルセットの違いを理解しておきましょう。

インフラエンジニアに必要な専門スキルと知識

ITインフラを統括するインフラエンジニアには、システム全体を構成する各要素の理解が求められます。サーバー・ネットワーク・クラウド・セキュリティといった領域の知識を深め、それぞれを組み合わせて安定した基盤を設計するスキルが必要です。

たとえば、企業全体のインフラを設計する際には、サーバールームに設置した物理サーバーが「どのネットワーク機器を経由して各フロアの端末に接続されているか」といった全体像を把握する必要があります。

| 【元インフラエンジニアのひとこと】 筆者である私自身もインフラエンジニアとして活動していたときには、以下のように俯瞰的な視点でインフラを設計する能力が問われました。 「通信量が増加しやすい業務やシステム処理が別業務に影響を及ぼさないように、サーバーやエリアごとにネットワークを分離する」 「将来の事業拡大を見越して、拡張しやすいサーバー構成を検討する(拡張用のメモリ・ストレージ領域の確保など)」 |

インフラエンジニアは各領域を理解するだけでなく、ビジネス要件をITインフラ全体の設計に落とし込む総合力も欠かせません。

サーバーエンジニアに必要な専門スキルと知識

サーバー本体の設計・構築・運用・保守に至るまで、サーバーエンジニアには一連の業務を遂行する専門知識が求められます。

とくに、サーバーOSの知識は欠かせません。LinuxやWindows ServerといったOSのインストール手順や各種設定、さらにはパフォーマンスを最大限に引き出すためのチューニングスキルも必要です。

また、CPUやメモリ・ストレージといったハードウェアの知識も求められます。ハードウェアは各メーカーによって製品の特性が異なるため、比較検討しながら機器選定する観点も個人的に難しさを感じたポイントです。

メールサーバーやデータベースサーバーなど、サーバーに搭載するミドルウェアを安定稼働させる設計も欠かせません。サーバーのリソースを効率的に活用する知識はもちろん、障害に備えたバックアップや復旧手順の設計も必須です。

どちらのエンジニアにも求められる共通スキル

インフラエンジニアとサーバーエンジニアには、業務を円滑に進めるための共通的なビジネススキルも求められます。

その1つが問題解決力です。ITインフラの障害は事業に悪影響を及ぼす可能性があるため、発生時には早期の原因分析と対処が求められます。ログの分析や地道な切り分け作業をとおして、原因の特定から再発防止策の立案まで対応する論理的な思考力が必要です。

次に、コミュニケーションスキルも挙げられます。インフラは企業のさまざまな部署が利用する基盤であり、エンジニア以外の従業員や外部の協力会社と連携する場面も少なくありません。技術的な内容をわかりやすく説明したり、相手の要望をヒアリングしたりする能力も求められます。

最後に、ドキュメント作成スキルが欠かせません。インフラの構成や作業手順は複雑化しやすいため、担当者しかわからない「属人化」の状態に陥りがちです。他メンバーや後任者が困らないように、設計書や手順書などを作成するスキルも重要視しましょう。

【タイプ別】自社に必要なエンジニアの選び方

インフラエンジニアとサーバーエンジニアの業務範囲やスキルの違いを理解したうえで、自社の状況に「どちらのエンジニアが適しているか」を見極める必要があります。

自社に適した人材を採用するには、事業で抱えている課題や将来の組織像から逆算して考える意識が大切です。そこで以下の観点に分けて、エンジニアを選ぶための判断基準を解説します。

- 事業フェーズ

- インフラ課題

- キャリアパス

事業フェーズで判断:スタートアップ期または成長・拡大期

自社の事業フェーズによって、求めるエンジニア像は異なります。とくにスタートアップ期のようにインフラの専任担当者がいない(あるいは少人数で対応している)段階では、広範囲の業務をカバーできるインフラエンジニアが適任です。

スタートアップ期は、ITインフラの土台をゼロから構築する場面が増えます。特定の技術に特化した人材よりも、インフラ全体を俯瞰して設計・構築できるインフラエンジニアの存在が重要です。

一方で事業が成長・拡大期に入ると、ITインフラに求められる役割が変化します。ユーザー数の増加に伴うサーバーの負荷や複数拠点間のネットワーク遅延といった具体的な課題が顕在化し、より専門的な対応が求められるはずです。

たとえば、サーバーの増強やパフォーマンス改善が急務であれば、サーバーエンジニアの専門知識が活かされます。成長・拡大期では、解決したい課題を明確にしたうえで、その領域に特化したエンジニア採用を検討するのが効果的です。

インフラ課題で判断:システム全体または特定サーバー

抱えているインフラ課題が、以下のどちらに該当するかによって採用すべきエンジニアは異なります。

- システム全体に影響する課題

- 特定のサーバーに起因する課題

たとえば「全社的なセキュリティ対策を強化したい」「ITインフラの運用コストを最適化したい」といった課題は、サーバーやネットワークなど複数の要素が関連します。システム全体を俯瞰しながら解決する能力が求められるため、幅広い知識をもつインフラエンジニアが適任です。

一方で「データベースサーバーの負荷が高い」「メールサーバーを新しく構築したい」など、特定のサーバーに限定した課題解決にはサーバーエンジニアの専門性を発揮できます。サーバーの課題をピンポイントに解決するのは、スペシャリストの腕の見せ所です。

キャリアパスで判断:採用後に活躍を期待する役割

エンジニア採用のミスマッチを防ぐためには、採用後の人材育成や組織の将来像から逆算する観点も重要です。たとえば、将来的に以下のような役割を任せたいのであれば、広範な知識をもつインフラエンジニアの採用が適しています。

- ITインフラ全体の設計を担う「アーキテクト」

- システムのパフォーマンス改善を担う「SRE(サイト信頼性エンジニアリング)」

関連記事:SREエンジニアとは?インフラエンジニアとの違いを詳しく解説!

一方で、サーバー構築や運用保守の専任者を育てたい場合は、サーバーエンジニアが適任です。専門的な領域の第一人者としてサーバーエンジニアがいると、組織の技術力に厚みが増します。

採用担当必見!インフラエンジニアとサーバーエンジニアの選考ポイント

自社に必要なエンジニア像が明確化できたら、人材を的確に見極める選考プロセスを設計します。採用後のミスマッチは、企業にとってもエンジニア本人にとっても避けたい損失です。

ここからは、インフラエンジニアやサーバーエンジニアの採用に失敗しないための選考ポイントを3つの観点で解説します。

- 募集要項で訴求すべきポイント

- 面接で見極めたいポイント

- 採用コスト(年収相場)のポイント

募集要項で訴求すべきポイント

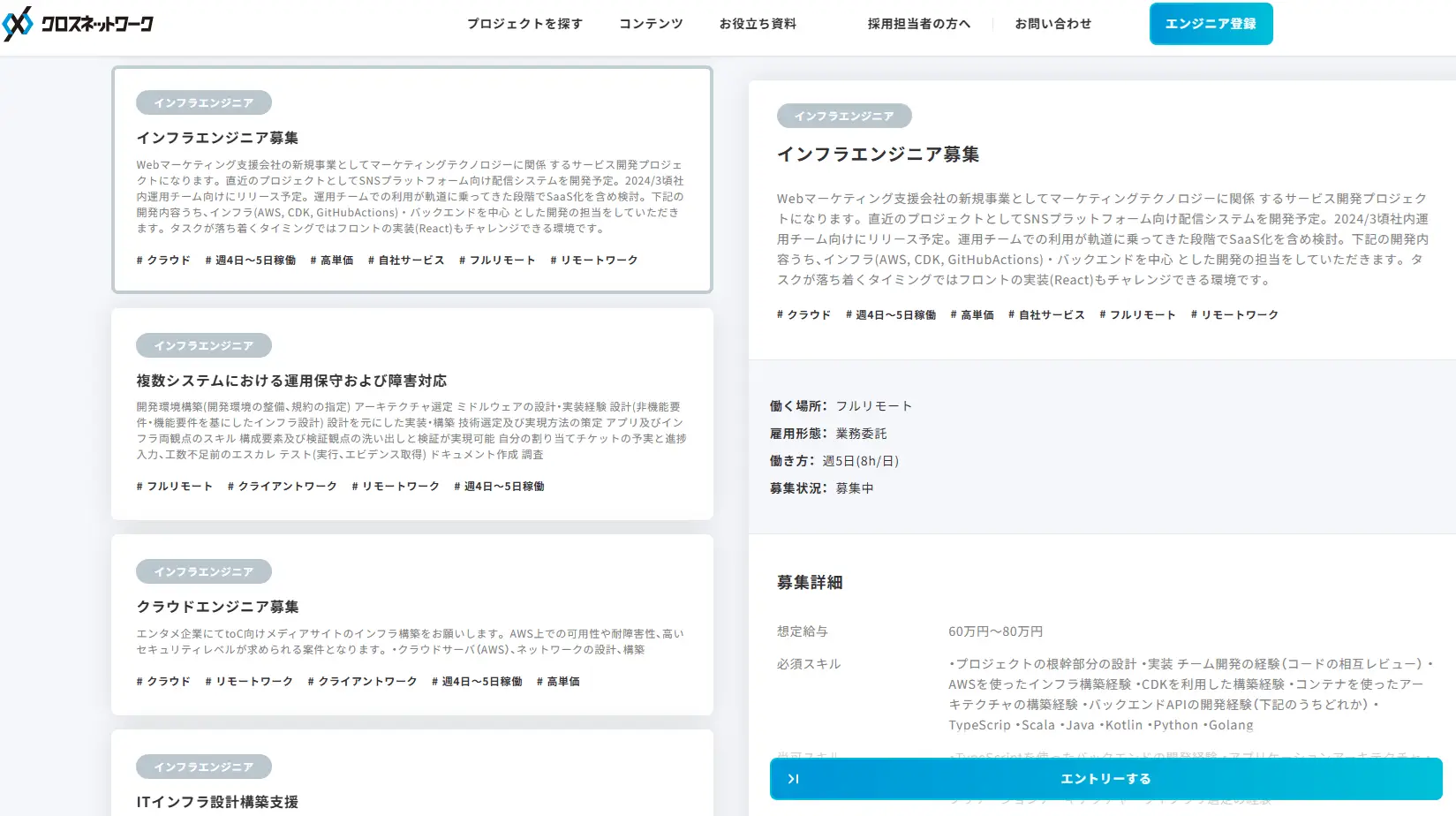

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

エンジニアのミスマッチを防ぐためには、求めるエンジニア職と具体的な業務内容を募集要項で明確に伝える対策が欠かせません。インフラエンジニアまたはサーバーエンジニアの「どちらを募集しているのか」をはっきりと示すと、候補者自身もキャリアと合致するかどうかを判断できます。

また、入社後に担当してもらう業務内容を具体的に記述しましょう。プロジェクトの目的や規模が伝わるように記載すると、候補者が業務をより深くイメージできます。

あわせて、業務に必要なスキルや知識も明記しましょう。「AWSを使ったインフラ構築経験」や「コンテナを使ったアーキテクチャの構築経験」など、求めるレベル感を具体的に示すと、適切なスキルセットをもつ人材からの応募が期待できます。

Webマーケティング⽀援会社の新規事業としてマーケティングテクノロジーに関係 するサービス開発プロジェクトになります。 直近のプロジェクトとしてSNSプラットフォーム向け配信システムを開発予定。 2024/3頃社内運⽤チーム向けにリリース予定。 運⽤チームでの利⽤が軌道に乗ってきた段階でSaaS化を含め検討。 下記の開発内容うち、インフラ(AWS, CDK, GitHubActions)‧バックエンドを中⼼ とした開発の担当をしていただきます。 タスクが落ち着くタイミングではフロントの実装(React)もチャレンジできる環境です。

クロスネットワークの案件ページでは、実際に手掛ける業務内容を詳細に公開しています。候補者の理解を深める対策として、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:インフラエンジニアの募集要項を作成するには?求職者に刺さる書き方と例文を紹介

面接で見極めたいポイント

面接では、書類だけでは把握しにくいスキルレベルや人柄を多角的に見極める必要があります。そこで、過去の経験と将来のビジョンの両面から質問を組み立てるのが効果的です。

過去の業務経験については、職務経歴書の記載内容を深掘りします。「サーバーの構築経験あり」と記載があっても、規模や役割はプロジェクトによってさまざまです。「いつ、どのような規模のプロジェクトで、どのような役割を担ったのか」のように具体的なエピソードを話してもらいましょう。

課題解決力を確認するためには、自社の状況・課題に対する解決案を質問するのも効果的です。特定の課題に対して「まず何から調査しますか?」といった質問をすると、候補者の思考プロセスや問題へのアプローチ方法を確認できます。

最後に、候補者のキャリアパスが自社のビジョンとマッチしているかどうかを確認しましょう。サーバーエンジニアを目指す候補者にインフラエンジニアの役割を求めても、入社後のミスマッチにつながる可能性が高まります。

採用のコスト(年収相場)もチェック

適切な採用コストを見積もるためには、インフラエンジニアとサーバーエンジニアの年収相場をチェックしておくべきです。下表のとおり、ITインフラ全般を担うインフラエンジニアは、サーバーエンジニアよりも年収が高い傾向にあります。

| 職種 | 平均年収 |

|---|---|

| インフラエンジニア | 752.6万円 |

| サーバーエンジニア | 464万円 |

参考1:システムエンジニア(基盤システム) - 職業詳細 | job tag(職業情報提供サイト)

参考2:年収の高い職業は?平均年収ランキング(職種・職業別)【最新版】 |転職ならdoda(デューダ)

厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、インフラエンジニアを含む基盤システムエンジニアの平均年収は752.6万円です。一方で転職サービス「doda」の調査によれば、サーバーエンジニアの平均年収は464万円となっています。

職種による年収差があるため、採用するエンジニアを求める業務範囲に合わせて判断すべきです。サーバーの構築や運用といった限定的な業務を求める場合は、サーバーエンジニアの採用でコスト削減を期待できます。

ただし、上記の年収相場はあくまでも平均値であり、個人のスキルや経験年数によって変動します。年収だけで採用可否を判断するのではなく、自社の課題を解決できる人材かどうかを総合的に検討しましょう。

フリーランスエンジニアの活用も効果的

エンジニアの正社員採用では、時間とコストがかかるデメリットを考慮すべきです。人材不足の課題をすぐに解決できない可能性もあるため、正社員以外の採用方法も検討する必要があります。

そこで検討したいのが、フリーランスエンジニアの活用です。専門性の高いインフラ領域では、即戦力となるフリーランスに業務を委託することで、より柔軟な組織体制を構築できます。

インフラ管理は1人に依存しない体制構築が重要

組織として安定したインフラ基盤を構築するには、複数人で対応できる体制づくりが重要です。ITインフラは事業の根幹を支えており、24時間365日の安定稼働が求められるケースも少なくありません。

特定の担当者に依存する体制には、過度な業務負荷や責任が個人に集中してしまうリスクも伴います。障害発生時の緊急対応や夜間作業が重なれば、心身ともに疲弊した結果、離職につながる可能性も配慮すべきです。

また、業務が属人化してしまう課題も避けられません。インフラ業務は専門性が高いため、知識やノウハウが個人に留まりがちです。業務の内製化に向けて、一時的にフリーランスエンジニアの力を借りることも検討してみましょう。

依存体制の脱却にはフリーランスの活用が効果的

属人化した体制から脱却するためには、フリーランスエンジニアの活用が効果的です。社外の専門家に頼ることで、社内エンジニアの負担を軽減しながら運用体制を改善できます。

たとえば、定型的な運用・監視業務であれば、経験豊富なフリーランスエンジニアに委託するのがおすすめです。インフラ全体の改善提案や業務手順のドキュメント化など、社内エンジニアがより戦略的な業務に集中できます。

また、自社に不足しているスキルを補うため、スポットでフリーランスを活用する方法も効果的です。プロジェクトに合わせた柔軟な人材活用は、円滑な対応や組織の技術力向上にもつながります。

正社員よりも比較的低コストで採用しやすい

フリーランスエンジニアの活用には、正社員採用と比較して人件費を抑えやすいメリットがあります。必要なスキル・期間・業務量に合わせて、無駄のないコストで依頼できるためです。

正社員を1人雇用する場合は、給与や賞与に加えて社会保険料や福利厚生費などの固定費も発生します。しかし、フリーランスへの依頼であれば、契約した業務に対する報酬以外の費用は発生しません。

また、即戦力となるフリーランスを採用すれば、正社員のように研修や教育にかかる時間と費用を節約できます。とくに専門性の高いインフラエンジニアの育成には相応の時間がかかるため、教育コストを削減できるのは魅力的なメリットです。

フリーランスエンジニアに外注する場合、正社員として採用する場合のどちらにもメリット・デメリットがあります。どちらが良いのかよく検討し、最適な方法を選択しましょう。

以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。

インフラ・サーバーに強いエンジニア採用ならクロスネットワークがおすすめ

インフラエンジニアとサーバーエンジニアは、どちらもITシステムの土台を支える重要な職種です。しかし、それぞれの担当範囲には違いがあり、自社の事業フェーズや解決したい課題によって採用すべきエンジニアは異なります。

インフラ構築を担うエンジニア採用では、今回解説したように以下の観点が大切です。

- 自社が求める業務範囲を明確化する

- 業務範囲に適した人材を見極める

ただし、正社員を採用する場合は、研修や教育に時間がかかるケースも少なくありません。人材不足の課題を早急に解決するなら、即戦力となるフリーランスエンジニアの活用も検討すべきです。

クロスネットワークでは、サーバーやネットワークといった基盤技術に強いエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。即戦力のエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。