優秀なサーバーエンジニアを採用するなら、候補者のスキルレベルを「資格」で客観的に把握するのが効果的です。しかし、スキルシートに書かれた資格を見ても、自社の課題解決につながるかどうかの判断に悩むこともありますよね。

そこで今回はサーバーエンジニア採用で確認すべき資格について、具体的な内容から難易度まで詳しく解説します。採用判断に役立つ客観的な判断基準も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

国家資格とベンダー資格の違いと評価ポイント

サーバーエンジニアの資格は、以下の2種類に分類されます。

- 国家資格:特定の職業に従事するための知識やスキルを証明する資格

- ベンダー資格:ITベンダーの製品やサービスの理解度を証明する認定資格

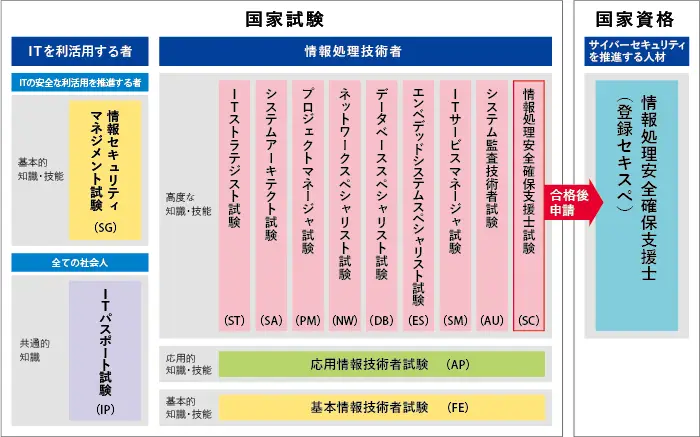

主に情報処理推進機構(IPA)が運営するエンジニア系の国家資格は、特定の製品に依存しない普遍的な知識や技術を証明する資格です。

国家資格をもつサーバーエンジニアであれば、ITインフラの「基礎知識を習得している」と判断できます。特定の技術に偏らず、幅広い視野でインフラを設計・運用できる人材を求める場合に、国家資格の有無は重要な評価ポイントです。

一方でベンダー資格は、特定の製品やサービスにかかわる専門スキルを証明する認定資格です。業務で利用する製品を使いこなせる人材として、ベンダー資格の保有者が適しています。

以下の表は、それぞれの代表的な資格です。

| 資格の種類 | 主な資格 |

|---|---|

| 国家資格 |

|

| ベンダー資格 | サーバーOSの関連資格

|

国家資格|サーバーエンジニア未経験者のスキル向上に

国家資格は、未経験者や若手のサーバーエンジニアを育成・採用するうえで重要な指標です。合格するためにはITの基礎から応用まで体系的に学習する必要があり、資格保有者のスキルレベルや学習意欲の高さを評価できます。

社内に未経験からサーバーエンジニアを育成する仕組みづくりに取り組むなら、国家資格の取得を目標の1つとして設定するのも効果的です。

| 資格 | 難易度 ※ITスキル標準(ITSS) |

|---|---|

| 基本情報技術者 | レベル2 |

| 応用情報技術者 | レベル3 |

| ネットワークスペシャリスト | レベル4 |

| データベーススペシャリスト | レベル4 |

基本/応用情報技術者

| 資格 | 試験の主な違い |

|---|---|

| 基本情報技術者 | IT全般の基礎知識が問われる |

| 応用情報技術者 | 基本情報技術者の出題範囲に加え、以下の知識も問われる

|

基本情報技術者は、IT業界で働くための入門的な位置づけとなる国家資格です。未経験者や若手のエンジニアを育成・採用するときには、ITの基礎知識や関心を評価する指標として活用できます。

応用情報技術者は、IT全般にわたる応用スキルを証明できる国家資格です。システム開発だけでなく、サーバー・ネットワーク・データベースといったインフラ領域も幅広く学びます。

社内でサーバーエンジニアを育成する場合は、基本情報から応用情報へ段階的に挑戦するのが効果的です。着実に知識を定着させたサーバーエンジニアには、システム全体の構造を理解したうえで担当業務を遂行できる視野の広さも期待できます。

ネットワークスペシャリスト

ネットワークスペシャリストは、ネットワーク業務にかかわる高度な専門知識を証明する国家資格です。サーバーエンジニアにおいても、ネットワークスペシャリストの保有者は高く評価されます。

Webサイトや社内システムは、サーバーとネットワークの接続によって成り立つ機能です。サーバーエンジニアがネットワークの知識を理解すると、インフラ全体の安定稼働に貢献できます。

また、トラブルが発生したときには、ネットワークの知識が原因の切り分けに役立ちます。インフラの迅速な復旧につながるため、ネットワークスペシャリストの保有者は頼りになる存在です。

データベーススペシャリスト

データベーススペシャリストは、膨大なデータを効率的かつ安全に管理する知識を証明する国家資格です。一般的なWebサービスや業務システムはデータベースと連携しているため、サーバーエンジニアにも関連性の高い資格といえます。

サーバーエンジニアは、サーバーにデータベースを構築したり、運用・保守を担当したりする機会も少なくありません。データベーススペシャリストで得られる知識は、データベースのパフォーマンスを最大限に引き出すためのサーバー設定にも活用できます。

また、データのバックアップや復旧にかかわる知識は、インフラの継続稼働を支えるうえで欠かせません。重大なトラブルが発生しても、原因の切り分けから対処まで対応できるノウハウを身につけられます。

ベンダー資格|経験者採用で専門性の高さを測る指標に

| カテゴリ | 主な資格 |

|---|---|

| サーバーOSの関連資格 |

|

| ネットワーク・データベースの関連資格 |

|

| クラウド領域(AWS)の関連資格 |

|

特定の製品やサービスに関する「専門知識の深さ」を評価する指標としてベンダー資格が役立ちます。ベンダー資格は、Amazon Web Services社やMicrosoft社といったITベンダーが扱う製品・サービスの技術力を認定する資格です。

ここからは、サーバーエンジニアの専門スキルとして、注目したいベンダー資格を3つのカテゴリに分けて解説します。

サーバーOSの関連資格

サーバーエンジニアにとって、サーバーの土台となるOS(オペレーティングシステム)の知識が欠かせません。

一般的なサーバー用OSは「Linux」と「Windows Server」の2種類です。以下のように、それぞれに異なる認定資格があります。

| サーバーOS | 主な認定資格 |

|---|---|

| Linux | |

| Windows Server |

Linuxの認定資格

Linuxの認定資格には「LinuC」と「LPIC」の2種類があります。どちらの資格もLinuxの知識レベルを客観的に示す指標であり、サーバーエンジニアのスキル評価に効果的です。

| Linuxの資格 | 概要 |

|---|---|

| LinuC | 日本市場のニーズにあわせて開発された認定資格 |

| LPIC | 世界共通の基準で実施される国際的な認定資格 |

また、どちらの資格も難易度に応じて、段階的なレベルが設定されています。レベルが上がるにつれて難易度が高まる観点は共通していますが、資格によって試験範囲が異なるため事前に把握しておきましょう。

| 難易度 | LinuC | LPIC |

|---|---|---|

| レベル1 |

|

|

| レベル2 |

|

|

| レベル3 |

|

|

| レベル4 |

| - |

(参考:IT資格といえば LinuC(リナック) | Linux技術者認定試験LinuC | LPI-Japan)

(参考:Linuxの資格とは?「LPIC」と「LinuC」の概要と取得メリットを解説!|企業向け人材育成・社員研修サービスのユーキャン)

Windows Server(Microsoft社)の認定資格

Windows Server(Microsoft社)の認定資格は、同社のクラウドサービス「Microsoft Azure」に関連する資格体系に統合されています。以前はWindows Server製品に特化した認定資格もありましたが、2021年にAzureの関連資格へと一本化されました。

(参考:資格証明の廃止 | Microsoft Learn)

認定資格の難易度は、下表のとおり3段階で設定されています。とくにAzure環境の導入〜運用・監視の実践スキルを証明する「Associate」は、Windows系のサーバーエンジニアとして注目したい資格の1つです。

| 難易度 | 試験の概要 |

|---|---|

| Fundamentals |

|

| Associate |

|

| Expert |

|

ネットワーク・データベースの関連資格

サーバーエンジニアの仕事は、サーバー単体の設定や管理だけではありません。安定したサービスを提供するためには、サーバーを接続するネットワークやデータベースにかかわる知識も求められます。

システムやWebサイトの問題は、ネットワーク機器やデータベースが原因となるケースも少なくありません。サーバーエンジニアがネットワークやデータベースに関する知識を学べば、より広い視点で問題解決に貢献できます。

Cisco技術者認定資格

Cisco社が認定する「Cisco技術者認定資格」は、ネットワーク分野で世界的に認知されているベンダー資格です。とくに「CCNA」と「CCNP」については、インフラにかかわる多くのエンジニアが取得を目指しています。

| Cisco技術者認定資格 | 概要 |

|---|---|

| CCNA | ネットワークの基礎知識を網羅的に証明する入門資格 |

| CCNP | より大規模で複雑なネットワークの設計~運用スキルを証明する資格 |

CCNA(Cisco Certified Network Associate)を保有するサーバーエンジニアは、ネットワークの基本的な仕組みを理解しています。サーバーとネットワークの連携だけでなく、トラブル時に原因の切り分けにも対応可能です。

| 【元インフラエンジニアのひとこと】 筆者である私自身も過去にCCNAの資格を取得した経験があります。ネットワーク通信の仕組みや帯域幅の考慮は、サーバー上で稼働するシステムの設計にも役立ちました。試験対策を学べる5日間の研修合宿も実施されています。 |

また、CCNP(Cisco Certified Network Professional)の資格があれば、インフラ全体のパフォーマンスやセキュリティを考慮したサーバー環境の提案・構築を任せられます。将来的には、サーバーとネットワークの双方を担当する「インフラエンジニア」としてのキャリア形成も可能です。

関連記事:インフラエンジニアとサーバーエンジニアの違い|採用時の観点も解説

ORACLE MASTER

日本オラクル株式会社が認定する「ORACLE MASTER」は、データベースにかかわる以下のようなスキルを証明する認定資格です。

- SQLの基礎知識

- データベース管理の基本知識

- Oracleデータベースの構築・運用スキル

また、資格の難易度は、下表に示す4段階に分かれています。Silver以上のレベルを取得しているサーバーエンジニアであれば、バックアップやリカバリーといった実践的な運用スキルを期待できます。

| 難易度 | 証明できるスキル |

|---|---|

| Bronze |

|

| Silver |

|

| Gold |

|

| Platinum |

|

(参考:ORACLE MASTER Portal - be an ORACLE MASTER - | オラクル認定資格制度)

クラウド領域(AWS)の関連資格

サーバーエンジニアには、クラウドに関する知識やスキルが求められるケースもあります。インフラ基盤をクラウド環境に移行する企業が増えているのも、クラウド領域の知識が求められる主な要因です。

とくにAmazon社が提供するAWS(Amazon Web Services)は、世界的に高いシェアを誇ります。そのため、クラウド領域のスキルを求めるなら、AWSの認定資格が評価基準の1つです。

AWSの認定資格は、基礎から専門分野まで4段階のレベルに分かれています。社内体制の強化を検討するなら、入門的な実務スキルを学べる「アソシエイト」に注目しましょう。

SysOps アドミニストレーター(アソシエイト)

「SysOps アドミニストレーター(アソシエイト)」は、AWS環境の運用・保守を担当するエンジニア向けのAWS認定資格です。資格試験では、主に以下のような知識が問われます。

- システムの稼働状況を監視するスキル

- 障害発生時に迅速に対応するスキル

- 利用状況に応じてリソース・コストを最適化するスキル

クラウド環境のシステム運用では、従来のオンプレミス環境とは異なるノウハウが求められます。「SysOps アドミニストレーター(アソシエイト)」は、自社インフラのクラウド移行を検討している企業もチェックしておきたい資格の1つです。

ソリューションアーキテクト(アソシエイト)

「ソリューションアーキテクト(アソシエイト)」は、インフラの設計業務にかかわるAWS認定資格です。主にアーキテクト(環境設計や拡張性の提案など)の担当者を対象としており、クラウドの設計・提案スキルがあることを証明できます。

クラウド環境のサーバー構築には、拡張性・コスト・セキュリティを兼ね備えた設計が求められます。将来のアクセス増加に対応できる構成や障害時にサービスを継続できる仕組みなど、インフラを強化していくうえで設計スキルに優れたサーバーエンジニアは欠かせない存在です。

なぜ資格が重要なのか?サーバーエンジニア採用に生かす方法

サーバーエンジニアの採用において、候補者がもつ資格は知識やスキルの客観的な判断材料です。実務経験だけでは把握しにくい理解度や専門性の深さを「資格」という共通の基準で評価できます。

資格の種類や難易度をあらかじめ理解しておくと「どのような資格があれば、自社でどのように活躍できるのか」を具体的にイメージできます。採用のミスマッチを減らすためにも、資格を判断基準の1つとして活用しましょう。

各資格の難易度からスキルレベルを把握できる

採用候補者のスキルレベルを客観的に評価するなら、資格の難易度を把握するのが効果的です。とくにITの関連資格は、入門レベルから専門家レベルまで段階的に難易度が設定されています。

たとえば、Linuxの認定資格「LPIC」の難易度は、レベル1〜3の3段階です。レベル1の保有者であればLinuxの基本知識、レベル2であれば小〜中規模サーバーを構築する実践的なスキルがあると判断できます。

また、国家資格の場合は、ITスキル標準(ITSS)と呼ばれる指標があります。自社が求めるスキルに適した人材を募集するなら、募集要項にスキルレベルを明記するのも効果的です。

自社のインフラ環境にマッチするエンジニアを採用できる

候補者の保有資格を確認すれば、自社のインフラ環境に適したスキルがあるかどうかを判断可能です。とくにオンプレミス環境とクラウド環境では、サーバーエンジニアに求められるスキルが異なります。

オンプレミス環境が主体の企業であれば、国家資格である「応用情報技術者試験」のようにインフラ全般の体系的な知識をもつエンジニアが適任です。将来的な社内体制の強化を見据えるなら、ネットワークやクラウドなどの関連資格もあると活躍の幅が広がります。

また、解決したい課題やインフラ環境の主体が明確な場合は、より専門的なベンダー資格があるサーバーエンジニアを採用すべきです。例えば、AWSのクラウド環境が主体であれば、認定資格を保有する人材は即戦力としての活躍を期待できます。

資格が体系的な知識と学習意欲の証明になる

資格の有無はサーバーエンジニアの知識だけでなく、継続的な学習意欲の高さを示す評価基準にもなります。なぜなら資格を取得するためには、特定の技術分野を基礎から応用まで体系的に学習する必要があるからです。

日々の業務で培われる実務経験は、特定のシステムや業務範囲に知識が偏るケースも少なくありません。また、IT業界は技術の進歩が速いため、エンジニアには新しい知識を学び続ける姿勢が求められます。

資格を取得するためには、業務だけでは不足する知識を自発的に学習する意識が欠かせません。とくに業務外の時間を確保する必要もあるため、エンジニアとしての学習意欲や成長意識の高さがうかがえます。

| 【元インフラエンジニアのひとこと】 筆者である私自身もCCNAやネットワークスペシャリストの資格試験を受けた経験があります。個人的な印象としては、業務経験はあくまでも応用的なスキルであり、試験の「ごく一部」しかカバーできませんでした。やはり基礎的な用語や仕組みの理解度を高めるためには、資格試験に適した自主学習が必要です。 このような経験から、資格を取得しているエンジニアは学習意欲が高い人材であると実感しています。採用や外部パートナー選定のときには、資格の有無も判断材料になるのではないでしょうか。 |

資格をもつサーバーエンジニア採用ならフリーランスの活用がおすすめ

専門的な資格をもつサーバーエンジニアは、企業からの需要が高く、採用活動が長期化する可能性もあります。また、採用活動の長期化により、必要以上のコストがかかるケースも少なくありません。

採用活動の課題を解決する有効な手段として、フリーランスのサーバーエンジニアを活用するのがおすすめです。ここからは正社員採用にこだわらず、柔軟な人材確保に役立つフリーランスエンジニアのメリットを解説します。

関連記事:インフラエンジニア採用にエージェントを活用するメリットと選び方を解説

ベンダー資格をもつエンジニアが見つけやすい

フリーランス市場を活用すると、専門性の高いベンダー資格をもつサーバーエンジニアが見つけやすくなります。柔軟な働き方や専門スキルを強みに活躍できる環境を求め、フリーランスとして独立するサーバーエンジニアも少なくありません。

とくにベンダー資格の保有者は、正社員の採用市場では希少な存在です。自社で見つけようとしても、採用活動が長期化してしまう可能性も高まります。

また、ベンダー資格の保有者を探すなら、フリーランス専門のエージェントサービスを活用するのも効果的です。エージェントサービスを活用すれば、自社の課題や案件にマッチするサーバーエンジニアを推薦してもらえます。

柔軟かつ迅速に人材を確保しやすい

フリーランスのサーバーエンジニアを活用するメリットは、柔軟かつ迅速に人材を確保できることです。

正社員の採用活動には、書類選考から複数回の面接、内定から入社手続きなど数か月単位の時間がかかります。一方でフリーランスであれば、契約がまとまれば数日から数週間で業務への参画が可能です。

また、プロジェクト単位で契約できるため、事業の状況にあわせて人員体制を柔軟に調整できます。プロジェクトの繁忙期に人員を増やし、落ち着いたら元の体制に戻すといった無駄のない運用も実現可能です。

ただ、状況によっては、正社員での採用が望まれるケースもあるでしょう。メリット・デメリットや費用感の違いなど、あらかじめ知っておくことが大切です。

以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。

採用・教育にかかるコストを削減できる

フリーランスの活用は、正社員採用と比較して採用や教育にかかるコストの削減につながります。

正社員を採用するには、社会保険料や福利厚生費など給与以外に支払う費用も考慮すべきです。一方でフリーランスエンジニアとの契約では、業務委託費以外の間接的な費用が発生しません。

また、即戦力として参画するフリーランスエンジニアであれば、入社後の研修や教育にかかる時間や費用を削減できるメリットもあります。インフラエンジニアの契約形態を詳しく把握したい場合は、無料ダウンロードできる以下の資料も参考にしてみてください。

資格をもつサーバーエンジニア採用なら「クロスネットワーク」がおすすめ

即戦力のサーバーエンジニアを採用するなら、まずは候補者の資格をチェックするのが効果的です。保有資格の種類や難易度をチェックすれば、候補者となるサーバーエンジニアのスキルレベルを客観的に把握できます。

もちろん、社内体制を強化するため、サーバーエンジニアの教育計画として資格取得に取り組むのもおすすめです。しかし、専門性のあるサーバーエンジニアを自社で育成するには、どうしても時間とコストの課題を避けられません。

そこで、事業の課題やリソース不足の解決を優先するなら、外部リソースとしてフリーランスエンジニアの活用も検討してみましょう。

ITフリーランス専門のエージェント「クロスネットワーク」では、ニーズに沿ったサーバーエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。即戦力のサーバーエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。