エンジニアの人材不足に課題のある企業は、SIerとSESの「どちらに依頼すべきか?」の判断に悩みがちです。しかし、SIerとSESの見分け方を理解すれば、自社に適した委託先をスムーズに判断できます。

そこで今回は「SIerとSESの見分け方」について、外部委託先の選定を経験した筆者が解説。契約形態の違いや委託先選定のポイントも詳しく紹介します。

また、共通して懸念すべき観点をもとに、フリーランスエンジニアを活用するメリットも提案。自社の課題を解決する手段として、ぜひ参考にしてみてください。

SIerとSESのどちらを選ぶべき?役割の違いを解説

SIerとSESには、以下の違いがあります。

| SIer | 要件定義から運用・保守まで一括で請け負う企業 |

| SES | エンジニアの技術力を提供するサービス |

どちらもシステム開発やインフラ構築の外部委託先として頼りになる選択肢です。どちらを選ぶべきかに迷ってしまうときは、両者の違いから以下の観点で判断しましょう。

- プロジェクト全体を任せたいなら「SIer」

- 社内に不足する技術力を補強したいなら「SES」

SIer|要件定義から運用・保守まで一括で請け負う企業

| 役割 | 要件定義から運用・保守まで請け負う |

| 主な契約形態 | 請負契約 |

| 報酬の支払条件 | 成果物の完成 |

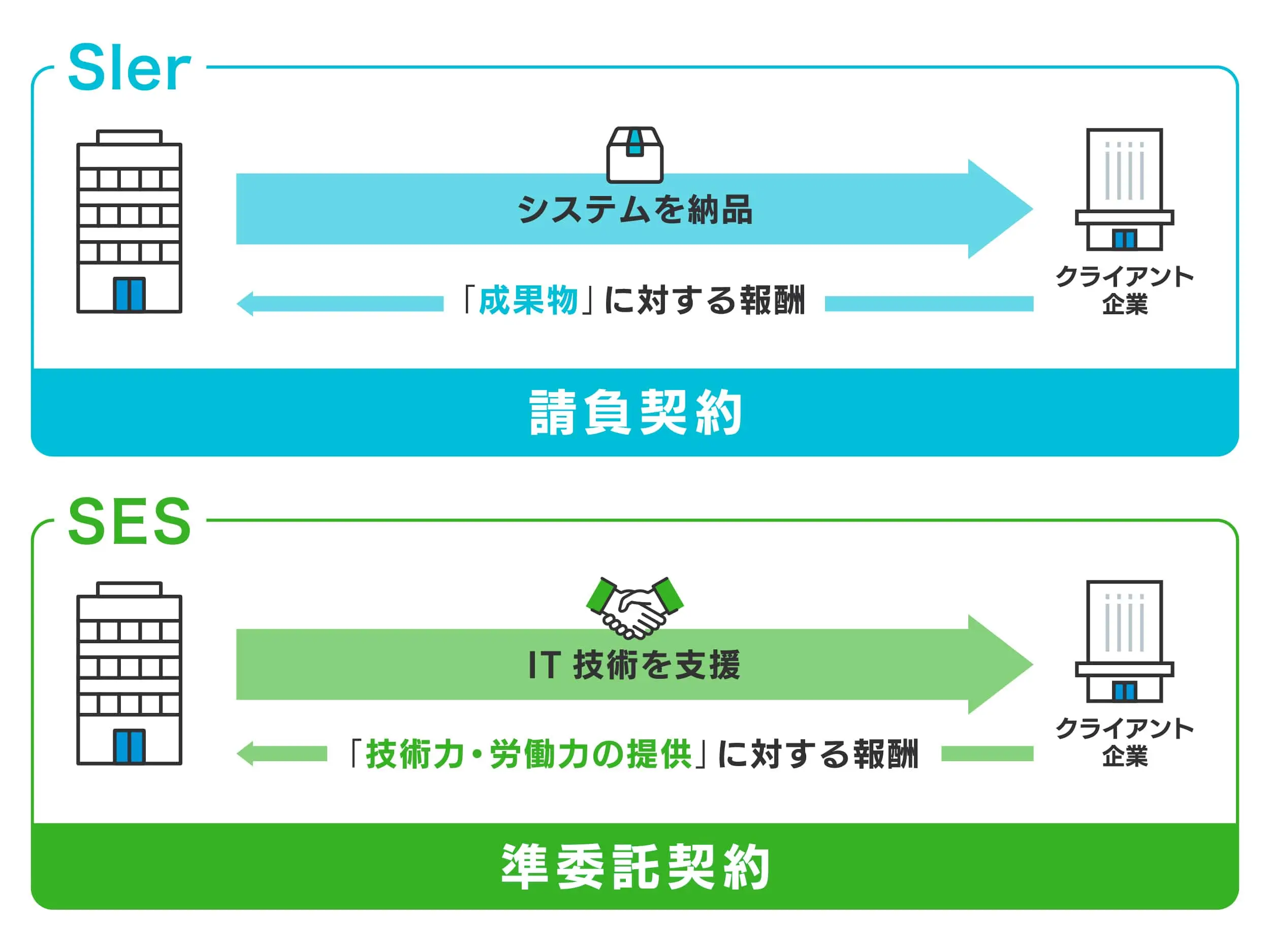

SIer(System Integrator)は、システム開発やインフラ構築における全工程を一貫して請け負う企業です。プロジェクト全体を1つのパッケージとして発注できるため、依頼側には管理業務の負担を軽減できるメリットがあります。

SIerの契約形態は、成果物に対して責任を負う「請負契約」が基本です。納品されたシステムに不具合があれば、SIerが責任をもって修正対応を行います。

そのため、プロジェクトの要件定義から運用・保守まで「おまかせ」したい企業には、外部委託先としてSIerが適任です。自社に開発の知見やリソースが不足していても、プロジェクトを安心して進められます。

関連記事:SIerの仕事内容を解説|実はフリーランスで解決できるケースも?

SES|エンジニアの技術力を提供するサービス

| 役割 | エンジニアを派遣して技術力を提供する |

| 主な契約形態 | 準委任契約 |

| 報酬の支払条件 | 定められた業務を遂行する |

SES(System Engineering Service)は、エンジニアのスキルや経験を労働力として提供するサービスです。主にエンジニアが契約時間内で業務を遂行する「準委任契約」を結びます。

成果物の完成責任を負うSIerとは異なり、準委任契約はエンジニアが働いた時間に応じて費用が発生する契約です(一般的には人月単位)。そのため、SESの活用は、社内に不足する人材を一定期間だけ確保したい企業に適しています。

ただし、SESは成果物の完成責任を負わないため、自社でプロジェクトを管理する体制構築が必要です。不足するリソースを補うための手段として、SESを効果的に活用しましょう。

比較でわかるSIerとSESの見分け方

| 比較表 | SIer | SES |

|---|---|---|

| 主な契約形態 | 請負契約 | 準委任契約 |

| 成果物の完成責任 | あり | なし (業務の遂行が目的) |

| 指揮命令権 | SIer企業 | SES企業 |

| 費用体系 | プロジェクト単位で 費用を見積もり、 成果物に対して請求 | 稼働時間に応じて 人月単位で費用請求 |

| その他コスト | 中間マージンあり | 中間マージンあり |

類似する役割もあるSIerとSESには、以下3つの観点に注意すべき違いがあります。

- 契約形態

- 指揮命令権

- 費用体系

自社のプロジェクトに「どちらが適しているか」を正しく判断するには、それぞれの違いを理解することが重要です。上表も参考にしながら、SIerとSESの違いをチェックしてみましょう。

契約形態の違い

| 比較表 | SIer | SES |

|---|---|---|

| 主な契約形態 | 請負契約 | 準委任契約 |

| 成果物の完成責任 | あり | なし (業務の遂行が目的) |

SIerとSESの根本的な違いは、契約形態の種類です。

一般的に、SIerはシステムの完成を約束する「請負契約」を結びます。SIerには仕様書通りの成果物を納期までに完成させる義務があり、不具合が見つかった場合は修正対応が必要です。依頼する企業側としては、成果物の完成が保証される安心感を得られます。

一方でSESの契約形態は、エンジニアの技術力や労働力を提供する「準委任契約」が基本です。契約期間中のエンジニアには業務を遂行する義務がありますが、成果物の完成は保証されません。そのため、プロジェクトが計画通りに進まなくても、エンジニアが適切に業務を遂行していれば「契約上の責任を果たした」と見なされます。

指揮命令権の違い

| 比較表 | SIer | SES |

|---|---|---|

| 指揮命令権 | SIer企業 | SES企業 |

エンジニアに対する指揮命令権は、どちらの契約形態であっても委託先企業にあります。依頼元の担当者が委託先のエンジニアに直接的な業務指示を出すと「偽装請負」と見なされる可能性があるため注意が必要です。

*「偽装請負」とは・・・

書類上、形式的には請負(委任(準委任)、委託等を含む)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものを言い、違法です。*請負(委任(準委任)、委託等を含む)と労働者派遣の違いは・・・

例えば、請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法)」ですが、派遣との違いは、発注者と受託者の労働者との間に指揮命令関係が生じないということがポイントです。(引用:偽装請負について|東京労働局)

SIerに依頼する場合は、プロジェクト全体の管理をSIer企業が対応します。依頼元の企業は管理者と要件をすり合わせますが、実際の開発作業を進めるのはSIer企業の管理下です。

SESも同様に、指揮命令権はSES企業にあります。ただし、依頼元のオフィスにエンジニアが常駐するため、SES企業の責任者に対して業務の目的や条件についての提示が必要です。

費用体系の違い

| 比較表 | SIer | SES |

|---|---|---|

| 費用体系 | プロジェクト単位で 費用を見積もり、 成果物に対して請求 | 稼働時間に応じて 人月単位で費用請求 |

| その他コスト | 中間マージンあり | 中間マージンあり |

SIerとSESを選ぶうえで、費用体系の違いも理解しておくべき要素です。

SIerの場合は、プロジェクト単位で費用を見積もり、成果物に対して請求するのが一般的です。全体の予算をあらかじめ把握できるため、大規模なプロジェクトに適しています。

SESの場合は、エンジニアの稼働時間に応じて「人月単位」で費用を請求するのが一般的です。人月単価とは、1人のエンジニアが1か月稼働した場合の費用を指します。プロジェクトの状況に応じて、月々のコストを調整しやすい(人員を増減させやすい)といったメリットがあります。

ただし、SIerとSESのどちらの費用にも、委託先企業への中間マージンが含まれるため注意が必要です。企業の利益や人件費など、エンジニアに支払う報酬とは別の費用が発生します。

SIerとSES、どちらもコストや契約の縛りが気になる…という方は、フリーランスのインフラエンジニアが多数登録しているクロスネットワークにご相談ください。

SIerとSESに共通する3つの懸念事項

SIerとSESは、エンジニアのリソース不足を解消するうえで効果的な選択肢です。しかし、いずれにしても共通の懸念事項が存在します。

- コスト

- 契約期間

- スキルのミスマッチ

外部委託を検討するなら、上記の懸念事項をあらかじめ把握しておくのが賢明です。以降の解説内容を、自社のプロジェクトで許容できるかどうかの判断材料として参考にしてみてください。

中間マージンでコストが高くなりやすい

SIerやSESを利用する場合は、中間マージンによってコストが想定より高くなる可能性があります。中間マージンとは、SIer企業が得る利益や管理コストなど、エンジニアの報酬とは別に支払われる費用です。

| エンジニアの報酬単価 | 60万円/月 |

| 委託先企業のマージン率 | 報酬総額の40% ※マージン率は企業によって異なる |

| 依頼元企業の報酬総額 | 100万円/月 ※60万円+(100万円×40%) |

上表は、報酬単価「60万円/月」のエンジニアに支払われる総額費用の一例です。設定されるマージンの割合(マージン率)は委託先企業によって異なるため、想定より数十万円の差額が発生するケースも少なくありません。

基本的に長期契約を求められやすい

SIerやSESの外部委託は、長期契約を前提とする傾向があります。とくにSIerの場合はプロジェクト単位で請け負うため、規模によっては数か月から1年以上の長期契約となる可能性も。そのため、短期間のスポット対応を依頼するのが難しいケースも少なくありません。

また、月単位で契約するSESの場合も、数か月程度のまとまった期間で契約を希望される傾向があります。委託先企業として、安定した収益確保やエンジニアの待機期間をなくす意図があるからです。

もちろん、柔軟に対応してくれる企業もありますが、いずれも基本的には「長期間かつ継続的にリソースを確保する」ためのサービスです。短期間の人材補充や小規模なプロジェクトには、ミスマッチが発生する可能性も想定しておきましょう。

要望にマッチする人材がアサインされるとは限らない

SIerやSESを利用しても、プロジェクトに求めるスキルをもつ人材が必ずしも確保できるとは限りません。なぜなら、委託先企業は、自社に「所属または提携しているエンジニア」から人員を割り当てるためです。

委託先企業の採用状況や他プロジェクトの稼働状況によっては、最適な人材をアサインできない状況も起こりえます。スキルや経験がプロジェクトの要件とあわない「ミスマッチ」が発生する可能性も想定しておきましょう。

エンジニアのミスマッチを防ぐためには、契約前に委託先企業の実績や得意分野を確認しておく必要があります。可能であれば、担当予定のエンジニアと面談する機会を設けるのも有効な対策です。

コスト・柔軟性を重視するならフリーランスの活用がおすすめ

SIerとSESに共通する懸念事項として、コストや契約期間、人材のミスマッチは無視できません。これらの課題を解決する選択肢として、フリーランスエンジニアの活用が効果的です。

とくにコストの最適化や契約の柔軟性など、以下のようなメリットを期待できます。

- コストパフォーマンスが高い

- 数日~数週間のスポット対応を依頼できる

- 主体的に人材を選定できる(エージェント活用も効果的)

コストパフォーマンスが高い

フリーランスエンジニアを活用するメリットは、コストパフォーマンスの高さにあります。企業を介さずにフリーランスと直接契約を結べば、中間マージンが発生しません。

エンジニアに支払う報酬そのものが契約金額となるため、同等のスキルをもつ人材をより適正な価格で確保できます。

ただし、フリーランスのエージェントサービスを利用する場合は、仲介手数料として一定のマージンが発生します。しかし、SIerやSESと比較しても、一般的に高額なマージンではありません。また、人材のマッチングや契約手続きのサポートを受けられるため、エージェントを活用すればコスト以上のメリットが得られます。

関連記事:フリーランスのインフラエンジニアと契約した場合の単価相場とは?|単価交渉のコツも解説

数日~数週間のスポット対応を依頼できる

フリーランスを活用するメリットには、契約期間の柔軟性もあります。数か月単位の長期契約が基本となるSIerやSESに対し、フリーランスであれば状況に応じて短期間の契約も可能です。

また、プロジェクトの進捗にあわせて、エンジニアとの契約期間を柔軟に調整できます。急なトラブル対応や繁忙期のリソース増強など、企業に所属するエンジニアだけでは対応が難しい場面でフリーランスを活用するのが効果的です。

関連記事:フリーランスのインフラエンジニアに業務を委託する流れとは?単価相場や注意点も解説

主体的に人材を選定できる(エージェント活用も効果的)

フリーランスを活用すれば、自社の要件にマッチする人材を主体的に選べます。SESの場合はスキルシートや面談で採否を判断できますが、紹介される候補者が委託先企業の方針に左右されるケースも少なくありません。フリーランスであれば候補者と面談しながらスキルや人柄などの「より詳細な判断」が可能です。

とくに専門分野の最新技術やニッチなスキルを求めるなら、幅広いフリーランス市場から探すほうが、マッチする人材に出会える可能性は高まります。

とはいえ、数多くのフリーランスから自社にマッチする人材を探し出すのは容易ではありません。候補者となる人材を効率的に見つけたい場合は、フリーランス専門のエージェントサービスを活用するのが効果的です。

エージェントを活用すれば、自社の要件にマッチする候補者を迅速に紹介してくれます。たとえば、クロスネットワークであれば最短3営業日でのアサインだけでなく、契約手続きのサポートも対応可能です。

エンジニアのリソース不足を解消するならクロスネットワークがおすすめ

SIerとSESには、以下のように明確な違いがあります。

- SIerはシステム開発を一貫して請け負う企業

- SESはエンジニアの技術力を提供するサービス

自社のプロジェクトを依頼するなら、それぞれの違いを理解したうえで目的や課題にあった委託先を選定すべきです。ただし、企業を介してエンジニアをアサインするSIerやSESには、報酬とは別に支払うマージンや契約期間の柔軟性などの懸念事項もあります。

懸念事項に課題が残ってしまうときは、契約の柔軟性や最小限のコストに魅力があるフリーランスエンジニアを活用するのもおすすめです。

とくにインフラ構築に課題があるなら、フリーランスのインフラエンジニアが多数在籍するクロスネットワークにご相談ください。

クロスネットワークでは、即戦力としての活躍を期待できるインフラエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。インフラ構築のリソース不足に課題があるなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。