クラウドエンジニアの採用活動では、候補者のスキルレベルを客観的に測る「資格」が重要な要素です。候補者の体系的な知識や学習意欲の高さを評価する指標として、資格の有無が欠かせません。

しかし、資格の種類は多岐にわたり、クラウドの移行や構築を任せるためには「どのように評価すればよいのか?」と判断に悩む担当者もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、クラウドエンジニアに関連する主要な資格を「認定資格」と「国家資格」に分けて解説します。即戦力の人材を確保するため、スキルレベルの評価基準として参考にしてみてください。

クラウドエンジニア採用で資格は重要な指標

クラウドエンジニアの採用では、候補者をどのような基準で評価すればよいのか悩むケースも少なくありません。そのようなときに、候補者のスキルを測るための判断材料となるのが「資格」です。

まずは採用判断において、候補者の保有資格を確認すべき理由を解説します。候補者のスキルや知識を客観的に示す指標として重要な要素です。

客観的なスキルレベルの証明になる

スキルシートや職務経歴書の内容だけでは、候補者のスキルを正確に把握するのは困難です。また、面接で技術的な質問をしても、担当者自身に専門知識がなければ回答の妥当性を判断できません。

このような課題の解決には資格が役立ちます。資格は第三者機関が定めた一定基準をクリアした証明であり、候補者のスキルレベルを客観的に判断する指標として有効です。

ITインフラやクラウドの関連資格には、知識の深さや対応できる範囲に応じて「難易度(ランク)」が設定されています。たとえば、AWSの認定資格であれば、主な難易度は以下の4種類です。

- Foundational(基礎知識)

- Associate(実務経験者向け)

- Professional(より高度な設計・運用)

- Specialty(専門分野に特化)

応募時の条件として資格の有無や難易度を設定すれば、要件にマッチする候補者を効率的に絞り込めます。

関連記事:クラウドエンジニアのスキルセットとは?採用・育成に役立つ観点を解説

クラウドの体系的な知識を評価できる

実務経験はエンジニアの評価において欠かせない要素です。しかし、それだけでは知識に偏りが生じてしまう可能性もあります。現場での業務は特定のシステムや機能に特化しているケースもあるため、経験した範囲外の知識が不足している可能性も想定されるからです。

たとえば、サーバーの構築や運用手順に詳しくても、ネットワークやセキュリティについての理解が浅い可能性も少なくありません。断片的な知識でクラウド環境を構築すると、セキュリティホールが生まれたり、運用コストが無駄に膨らんだりするリスクが高まります。

資格取得の過程では、クラウドを扱うための体系的な学習が必要です。そのため、資格保有者には自己流ではなく、堅牢かつ効率的なクラウドを構築する知識があると判断できます。

また、ベンダー企業が提供する認定資格もあるため、自社のインフラ環境や求める業務にマッチする人材の評価基準としても有効です。たとえば、AWSの構築を依頼するなら「AWS認定資格」の保有者が理想的といえます。

候補者の学習意欲や向上心を示す指標になる

エンジニア採用では、現時点のスキルだけでなく、入社後の学習意欲や向上心も重要な評価基準です。資格の保有状況は、候補者の学習意欲や向上心を測る優れた指標となります。

難易度の高い資格を取得するには、相応の学習時間と努力が必要です。プライベートな時間を削って資格取得に取り組む姿勢は、技術に対して高い関心と学習意欲があることの証明になります。

とくにクラウドに関連する技術はアップデートの頻度が早いため、新しい情報のキャッチアップが求められる分野です。資格を取得しているエンジニアは、変化の激しい業界において学び続ける習慣が身についています。

クラウドエンジニアに関連する認定資格

認定資格は、特定のサービスや職務に関する「専門知識の深さ」を評価する指標として有効です。認定資格とは、特定の技術やサービスについて「どの程度の専門知識や実践スキルがあるか」を第三者機関が評価する制度を指します。

また、認定資格は、主に以下の2種類に分けられます。

- ITベンダーが扱う製品・サービスの技術力を認定するベンダー資格

(Amazon社やMicrosoft社など) - 特定のベンダーに依存しないベンダーニュートラルな資格

ここからは、クラウドエンジニアに関連する認定資格を解説します。

AWS認定資格

AWS認定資格は、Amazon社が提供するクラウドプラットフォーム「AWS」の認定資格です。資格の難易度は、以下の4段階に分かれています。

- Foundational

- Associate

- Professional

- Specialty

AWSの移行や構築を求めるなら「Associate」レベル、全体設定を求めるなら「Professional」が評価基準の目安です。

| 難易度 | 資格 |

|---|---|

| Foundational |

|

| Associate |

|

| Professional |

|

| Specialty |

|

Microsoft Azure認定資格

Microsoft Azure認定資格は、Microsoft社が提供するクラウドプラットフォーム「Azure」の認定資格です。資格の難易度は、以下の4段階に分かれています。

- 初級

- 中級

- 中級(専門分野)

- 上級

AzureにはMicrosoft社の製品と連携しやすい強みがあるため、導入を検討している企業は注目したい認定資格です。また、以下のように資格の名称が職務内容で分かれているため、候補者のキャリア志向や得意領域を把握できます。

- Developer(開発者)

- Security Engineer(セキュリティエンジニア)

- Network Engineer(ネットワークエンジニア)

| 難易度 | 資格 |

|---|---|

| 初級 |

|

| 中級 |

|

| 中級(専門分野) |

|

| 上級 |

|

Google Cloudの認定資格

Google社が提供するクラウドプラットフォーム「Google Cloud」の認定資格も存在します。資格の難易度は基礎・アソシエイト・プロフェッショナルの3段階です。

Google Cloudの強みであるAI・機械学習を活用したサービス開発を行いたい企業にとって、認定資格の保有者は魅力的な存在です。

| 難易度 | 資格 |

|---|---|

| 基礎 |

|

| アソシエイト |

|

| プロフェッショナル |

|

CompTIA認定資格

特定のベンダーに依存しない「ベンダーニュートラル」な認定資格として、CompTIA認定資格も注目されています。CompTIA(コンプティア)は、さまざまなIT規格の標準化を推進する国際的なIT業界団体です。

クラウドやネットワークなど、認定資格は分野別に分類されています。マルチクラウドの構築を検討している企業にとって、ベンダーを問わない普遍的なクラウド知識をもつ人材として評価できる資格です。

CompTIAは国際的なIT業界団体であるため、下表には日本語で受験できる資格のみをピックアップしています。

| 分野 | 資格 |

|---|---|

| クラウド |

|

| ネットワーク |

|

| データ |

|

| サイバー |

|

Kubernetes技術者認定

Kubernetesは、コンテナオーケストレーション(※)の主要ツールです。クラウド環境の運用に欠かせないDevOpsの推進には、Kubernetesが広く利用されています。

※コンテナ化されたアプリケーションの管理を自動化・簡素化すること。

Kubernetes技術者認定の資格保有者は、運用改善やスピーディな開発体制の構築を目指す企業にとって魅力的な存在です。試験は難易度ではなく、Kubernetesの用途に応じて4種類に分かれています。

- 認定Kubernetes管理者(CKA-JP)

- 認定Kubernetesクラウドネイティブアソシエイト(KCNA-JP)

- 認定Kubernetesアプリケーション開発者(CKAD-JP)

- 認定Kubernetesセキュリティスペシャリスト(CKS-JP)

CCSP認定試験

CCSP認定試験は、ISC2社が提供するクラウドセキュリティに特化した国際的な専門資格です。資格の取得には5年以上の実務経験が必須のため、知識だけでなく実践的なスキルも証明されます。

クラウド上で情報資産を守るセキュリティ担当者として、CCSP認定試験は重要視すべき資格の一つです。試験範囲は技術的な側面だけでなく、以下のように管理的な側面も問われます。

- クラウドデータのセキュリティ

- プラットフォームの安全性

- 法規制への対応

- リスク管理

試験に難易度はなく、ISC2社が提供する資格の「クラウド向け」がCCSP認定試験に該当します。

Cisco技術者認定資格

Cisco技術者認定資格は、Cisco社が認定するネットワーク分野で世界的に認知されているベンダー資格です。とくに「CCNA」と「CCNP」については、インフラにかかわる多くのエンジニアが取得を目指しています。

クラウド環境でも、VPCによるプライベートネットワークの構築にネットワークの知識が必要です。CCNPレベルの候補者であれば、インフラ全体のパフォーマンスやセキュリティを考慮したクラウド環境の提案・構築を任せられます。

VMware認定資格

VMware認定資格は、オンプレミスのサーバー仮想化で広く利用されている「VMware社」の認定資格です。VMwareで構築した既存システムをクラウドへ移行するときには、移行元(VMware)と移行先(クラウド)の両方に精通したクラウドエンジニアが頼りになります。

認定資格の難易度は、下表に示すSupport・Implement・Architectの3段階です。

| 難易度 | 資格 |

|---|---|

| Support(初級) |

|

| Implement(中級) |

|

| Architect(上級) |

|

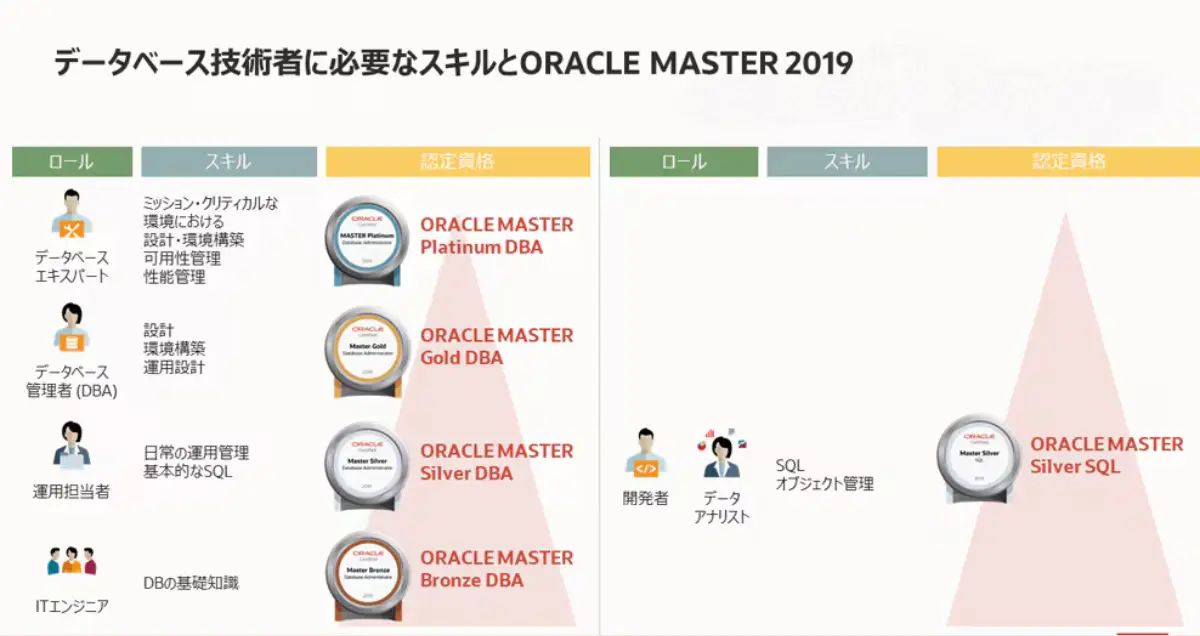

ORACLE MASTER

日本オラクル株式会社が提供するORACLE MASTERは、データベースにかかわるスキルを証明する認定資格です。資格保有者は、データベースのクラウド移行や性能問題に対応できる専門家として高く評価できます。

資格の難易度は、以下の4段階です。クラウド環境のデータベース構築を求めるなら、DB設計を任せられる「Gold」以上の資格保有者に注目しましょう。

| 難易度 | 概要 |

|---|---|

| Bronze | DBの基礎知識 |

| Silver | 日常的な運用管理・SOLの基礎 |

| Gold | DB設計・環境構築・運用設計 |

| Platinum | ミッションクリティカルな環境における設計・環境構築 可用性管理・性能管理 |

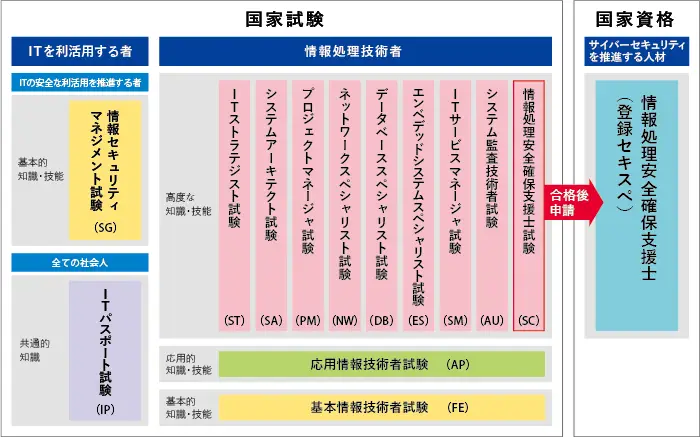

クラウドエンジニアに関連する国家資格

サービスや職務の専門性が問われる認定資格に対して、国家資格はITインフラ全般の知識や対応力を証明する指標として効果的です。ここからは、クラウドエンジニアに関連性のある国家資格を解説します。

また、採用活動だけでなく、自社のエンジニアを育成する仕組みとしても国家資格が活用できます。資格取得を入社後のスキルアップ目標として設定すれば、組織全体の技術レベルの底上げも期待できるでしょう。

| 資格 | 難易度 ※ITスキル標準(ITSS) |

|---|---|

| 基本情報技術者 | レベル2 |

| 応用情報技術者 | レベル3 |

| データベーススペシャリスト | レベル4 |

| ネットワークスペシャリスト | レベル4 |

基本/応用情報技術者

| 資格 | 主な試験の違い |

|---|---|

| 基本情報技術者(FE) |

|

| 応用情報技術者(AP) |

|

基本情報技術者と応用情報技術者は、ITエンジニアとしての基礎知識を測るための代表的な国家資格です。社内で若手や未経験のクラウドエンジニアを育成する場合は、これらの資格がマイルストーン(中間目標)として活用できます。

とくに応用情報技術者は、IT全般にわたる応用スキルを証明できる国家資格です。サーバー・ネットワーク・データベースなど、資格保有者にはインフラ領域の網羅的な知識を期待できます。ただし、認定資格のように専門分野には特化していないため、あくまでもクラウドを含むITインフラの基礎として資格の有無を評価するのが効果的です。

データベーススペシャリスト

データベーススペシャリストは、データベースの設計から運用・管理まで高度な専門知識を証明する国家資格です。クラウド移行におけるデータベースの扱いは難易度が高く、クラウドエンジニアの採用においても資格の有無が重要な評価ポイントといえます。

クラウド環境ではスケーラビリティ(拡張性)を確保するため、従来とは異なるデータベース設計が求められます。たとえば、NoSQLと呼ばれる新しいタイプのデータベースを活用したり、データの読み書きを分散させたりする構成です。

データベーススペシャリストの資格保有者には、新しい技術要件にも対応できるスキルを期待できます。データ移行のリスクを的確に評価し、安全な移行計画を策定できる専門家として評価してみましょう。

ネットワークスペシャリスト

ネットワークスペシャリストは、ネットワークの設計から構築・運用まで高度な専門知識を証明する国家資格です。資格保有者には、オンプレミスとクラウドを接続するようなネットワークアーキテクチャの設計・構築を任せられます。

クラウドの運用では「通信が遅い」「接続できない」といったネットワーク関連のトラブルに直面するケースも少なくありません。原因の切り分けや迅速な対応には、ネットワークの仕組みを理解する資格保有者のスキルが役に立ちます。

また、VPCやサブネットなど、クラウド上のネットワーク設計でも通信の安定性やセキュリティ対策にかかわる知識が欠かせません。

資格保有者を確保するならフリーランスの活用が効果的

正社員の採用市場におけるクラウドエンジニアの需要は、以下の要因で年々高まっています。

- 市場における人材数が少ない

- 競合他社との競争が激化している

このような状況下では、高度なスキルをもつ人材をスピーディに確保する選択肢としてフリーランスの活用が効果的です。ここからは、資格をもつ即戦力人材の確保で「フリーランスを活用するメリット」を詳しく解説します。

関連記事:フリーランスのクラウドエンジニアを採用するメリットと方法を徹底解説

認定資格のある人材を見つけやすい

エンジニア自身のスキルレベルを客観的に証明する資格は、フリーランスにとって案件獲得や単価交渉に直結する重要な要素です。専門分野の認定資格のように、市場価値の高い資格取得に積極的なフリーランスエンジニアも少なくありません。

企業がフリーランスを活用するメリットとして、求めているスキル(資格)をもつ人材の探しやすさも挙げられます。とくにフリーランスエージェントを活用すれば、エンジニアの保有資格や実務経験のヒアリングによる紹介も可能です。

依頼する業務に適した資格を募集要件に明記すれば、エージェントが条件にマッチする候補者をリストアップしてくれます。膨大な応募書類から候補者を探し出す手間が省けるため、採用のミスマッチだけでなく担当者の工数も削減可能です。

柔軟な契約条件で依頼しやすい

フリーランスであれば、プロジェクト単位や一定期間のみの契約が可能です。企業の予算やプロジェクトの状況にあわせて、以下のように稼働量や契約期間を柔軟に調整できます。

- クラウド移行の設計フェーズ(3ヶ月間)のみ依頼したい

- 週2~3日の稼働で運用設計をサポートしてほしい

また、人材を確保するまでのスピード感も正社員採用との差があります。たとえば、エージェントサービス「クロスネットワーク」では、最短2〜3営業日でのリソース確保をサポート可能です。

一方で正社員(転職者)の募集から採用までには、マイナビの調査によると1週間〜2か月ほどの期間がかかります。

採用・教育にかかるコストを最小化しやすい

フリーランスエンジニアとの契約は、採用や教育にかかるコストの最小化を期待できます。以下は、その主な理由です。

- 個人のフリーランスと直接契約できる

(SESや派遣のように仲介手数料の負担がかからない) - プロジェクトの期間にあわせて契約できる

(報酬を固定費ではなく変動費として扱える) - プロジェクトの規模や予算にあわせて人材を確保できる

(人件費を最小限に抑えられる)

ただし、エージェントサービスを利用する場合は、仲介料としてマージンが発生する場合もあります。しかし、契約手続きのサポートなども依頼できるため、トータルの費用対効果で判断するのが理想的です。

クラウドエンジニアの資格を重視するならクロスネットワークがおすすめ

採用候補者のスキルレベルを評価するなら、クラウドに関連する資格の有無をチェックするのが効果的です。とくにサービスや職務の専門性を求めるなら、認定資格の有無が指標として役に立ちます。

また、担当分野や役割に応じて認定資格の種類や難易度を理解しておくと、自社のエンジニアを育成するときに的確なロードマップの作成も可能です。

しかし、求める専門スキルをもつクラウドエンジニアの採用活動には、少なからず時間がかかってしまいます。とくに正社員採用には一般的に1週間〜2か月ほどの時間がかかってしまうため、スピーディな人材確保を検討するならフリーランスを活用するのも有効な手段です。

フリーランス専門のエージェントサービス「クロスネットワーク」では、専門スキルに優れたクラウドエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、解決したい課題やご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。柔軟な契約条件でインフラエンジニアを確保するなら、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。