サーバーの維持費や運用コストを削減するため、システムのクラウド移行が注目されています。しかし、クラウドエンジニアの役割や必要スキルが不明確で、誰に何を依頼すればいいのか把握できずに困っていませんか?

そこで今回は、クラウドエンジニアの具体的な仕事内容から即戦力を見抜くための判断ポイントまで、採用を成功させるために必要な観点を解説します。クラウド化の目的にあわせて求められるスキルも解説するので、ぜひ参考にしてください。

クラウドエンジニアとは?求められる役割の違い

クラウドエンジニアは、クラウドサービスを利用してシステムの設計・構築・運用を担当する技術者です。ビジネス基盤としてクラウドの活用が推奨されているため、クラウドエンジニアの需要は急速に高まっています。

しかし、クラウドエンジニアの役割は多岐にわたり、類似する職種との違いが把握しにくいと感じる担当者も少なくありません。自社の課題解決に向けて適切な人材を見極めるためにも、まずはクラウドエンジニアが担う役割や他職種との違いを理解しておきましょう。

インフラエンジニアとの違い

クラウドエンジニアとインフラエンジニアの違いは、専門領域となるインフラ環境にあります。

| 両者の違い | クラウドエンジニア | インフラエンジニア |

|---|---|---|

| 担当するインフラ環境 | クラウド環境 | オンプレミス環境 |

| 担当する業務 | クラウドサービスを利用したインフラ構築~運用・保守 | 物理的なサーバーやネットワーク機器を利用したインフラ構築~運用・保守 |

サーバーやネットワークといったシステムの土台をつくり、運用・保守まで担う基本的な役割は、どちらのエンジニアも共通しています。

オンプレミス環境でシステムを運用している企業は、クラウド移行時にクラウドエンジニアの知見が求められます。スムーズなクラウド移行を実現するためには、クラウド特有のサービスや設計思想を熟知している人材確保が欠かせません。

一方でインフラエンジニアは、データセンターで管理するサーバーやネットワーク機器などのハードウェアに近い領域を担当する技術者です。

関連記事:インフラエンジニアの職種内容を徹底解説!人材採用のポイントも紹介

SRE(サイト信頼性エンジニア)との違い

SRE(サイト信頼性エンジニア)は、システムの「信頼性」の確保と向上を専門分野とする職種です。インフラの構築や運用を目的とするクラウドエンジニアに対し、SREはサービスの安定稼働とパフォーマンスの最適化に重点を置きます。

SREの役割は運用業務の自動化や効率化であり、システムのパフォーマンスやセキュリティを高い水準で維持することです。つまり、クラウドエンジニアが構築したクラウド基盤で、アプリケーションを安定稼働させるための仕組みづくりを担っています。

SREが開発チームと協力しながらシステムのボトルネックを特定し、クラウドエンジニアがインフラ構成を改変するような連携関係です。

関連記事:SREエンジニアとは?インフラエンジニアとの違いを詳しく解説!

採用前に理解したいクラウドエンジニアの仕事内容

クラウドエンジニアが担当する業務は、インフラの企画段階から運用後の改善まで多岐にわたります。人材不足の解決に向けて適切な人材を見つけるには、まず「クラウドエンジニアに何を依頼できるのか」の把握が欠かせません。

クラウドエンジニアの業務範囲を理解することで、採用時のミスマッチを防ぎ、自社の課題解決に直結する人材を確保できます。ここからは、クラウドエンジニアが担当する5つの仕事内容について解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

- クラウド環境の設計・構築

- クラウド移行(マイグレーション)

- クラウド環境の保守・監視

- クラウド環境の運用・改善

- クラウド環境のセキュリティ対策

クラウド環境の設計・構築

クラウドエンジニアの基本的な業務は、ビジネス要件にあわせてクラウド環境を設計・構築することです。新しいサービスの立ち上げや既存の事業基盤をクラウド移行する最初のステップを担います。

| 主な業務内容 | 概要 |

|---|---|

| クラウドサービスの選定 | AWS・Azure・GCPといった主要なクラウドサービスの機能やコストを比較検討する |

| クラウド環境の設計 | サーバーやデータベースの組み合わせや拡張性などを検討する |

| セキュリティ対策 | 外部からの不正アクセスを防ぐネットワーク構成やセキュリティを設計する |

設計が完了すると、設計書に基づいてクラウド上のインフラを構築していきます。設計・構築のフェーズは、システムの安定性や運用コストに影響を与える重要な工程です。

クラウド移行(マイグレーション)

クラウド移行(マイグレーション)は、すでに自社の物理サーバー(オンプレミス環境)で稼働しているシステムをクラウド環境へ移し替える業務です。移行作業中はWebサイトや業務システムが一時的に停止する可能性もあるため、事業への影響を最小限に抑える計画が求められます。

たとえば、利用者が少ない深夜帯に作業を実施したり、システムを切り分けて段階的に移行したりするといった工夫が必要です。そのため、クラウドエンジニアは、既存システムの構成を深く理解したうえで安全かつ効率的な移行プランを立案します。

移行計画の作成後は、入念なリハーサルを経て本番対応を実施します。また、移行の完了後も、システムの動作やデータに不整合がないかどうかの検証作業が欠かせません。

クラウド環境の保守・監視

クラウド環境の保守・監視は、24時間365日の安定稼働を見守る業務です。クラウド環境を構築して終わりではなく、サービスの信頼性を維持するために欠かせない役割を担います。

主な監視項目は、以下のとおりです。

- サーバーのCPUやメモリ

- ネットワークの通信量

- システムやセキュリティのログ

異常の兆候をいち早く検知するため、自動でアラートを通知する仕組みづくりも保守・監視業務の重要な役割です。アラートを検知したら、迅速に原因特定と復旧対応を実施します。

また、定期バックアップの正常完了を確認したり、システムの脆弱性を診断したりするのも保守業務の一環です。地道な保守・監視業務があるからこそ、信頼できるサービスをユーザーに提供できます。

クラウド環境の運用・改善

構築したクラウド環境を効率的かつ低コストで運用・改善する業務もあります。たとえば、手作業で実施していたサーバーの再起動やログ収集といった定型業務を、スクリプトで自動化するような作業です。

手作業の自動化には、担当者の負担軽減や人為的なミスを防ぐ効果が期待できます。とくにクラウド運用では、インフラ構成をコードで管理するIaC(Infrastructure as Code)という手法に注目しましょう。

また、クラウドならではの視点として、コストの最適化も重要な改善ポイントです。クラウドサービスは利用した分だけ料金が発生するため、使われていない無駄なリソースを洗い出すことで月々の利用料金を削減できます。

クラウド環境のセキュリティ対策

企業の情報資産をサイバー攻撃の脅威から守るため、クラウド環境におけるセキュリティ対策も重要な業務です。インターネットに接続されるクラウド上のシステムは、常に外部からの攻撃に晒されるリスクがあります。

定期的にシステムの脆弱性を診断しながら、攻撃の糸口となるセキュリティの弱点をチェックする役割です。また、システムの脆弱性が発見された場合は、速やかにセキュリティ対策を施します。

セキュリティ対策は外部だけでなく、内部からの情報漏洩を防ぐうえでも欠かせません。たとえば、AWS IAMのようなアクセス管理ツールを活用すれば「いつ、誰が、どの情報にアクセスしたか」を厳密に管理できます。

クラウドエンジニアに求められるスキル

クラウドエンジニアの採用や育成を成功させるためには、求めるスキルを明確に定義すべきです。クラウドエンジニアにはクラウドサービスを取り扱う技術だけでなく、ビジネスの課題を解決に導くための複合的なスキルが求められます。

これから解説する5つのスキルを参考に、自社が必要としているエンジニア像を具体化してみましょう。

- 主要クラウドの構築スキル

- インフラ基盤の運用・監視スキル

- 運用効率化(IaC)の提案スキル

- セキュリティ対策の提案スキル

- 要求事項の理解力・コミュニケーションスキル

関連記事:クラウドエンジニアのスキルセットとは?採用・育成に役立つ観点を解説

主要クラウドの構築スキル

クラウドエンジニアの基本は、以下の主要なクラウドサービスを構築するスキルです。

- AWS(運営会社:Amazon)

- Azure(運営会社:Microsoft)

- GCP(運営会社:Google)

クラウドサービスによって提供される内容や料金体系が異なるため、目的にあわせて選定する知見が求められます。また、各クラウドサービスには認定資格があり、候補者のスキルレベルを客観的に評価する指標として参考にできます。

インフラ基盤の運用・監視スキル

構築したクラウド環境を24時間365日安定稼働させるためには、インフラ基盤の運用・監視スキルも欠かせません。システムやサービスが停止すると、売上機会の損失や顧客からの信頼低下につながります。

クラウドエンジニアとして保有したい運用・監視スキルは、以下のとおりです。

- サーバー負荷やネットワーク通信量の監視

- 障害の兆候を検知する仕組みの構築

- ログ分析からトラブルの根本原因の特定

面談時に確認すべきポイントとしては、過去に携わった具体的な業務内容です。運用業務を効率化するための工夫や障害発生時の対処方法など、具体的な経験から候補者の問題解決能力を把握できます。

運用効率化(IaC)の提案スキル

手作業に頼った運用から脱却するには、IaC(Infrastructure as Code)の提案スキルが欠かせません。IaCとは、サーバー構成やネットワーク設定などのインフラ情報をプログラムコードのようにファイル管理する手法です。

IaCを導入すると、インフラ構築のプロセスを自動化できます。手作業による設定ミスを防ぐだけでなく、クラウド環境の再構築の効率化も可能です。

面談時にIaCの導入経験を確認すれば、候補者のスキルレベルを把握できます。さらに、自社の課題に対する具体的な提案を求めることで、より実践的な課題解決力も評価できるでしょう。

セキュリティ対策の提案スキル

サイバー攻撃や情報漏洩のリスクからクラウド環境を守るためには、クラウドエンジニアのセキュリティ対策スキルが必須です。クラウド上のシステムにはインターネット経由でアクセスするため、セキュリティ対策の不備が重大なインシデントにつながる可能性もあります。

クラウドエンジニアにセキュリティ対策を求めるなら、とくに以下の対応経験の有無をチェックすべきです。

- ファイアウォールの設定

- システムの脆弱性診断

- 内部利用者のアクセス管理(AWS IAM)

企業の信頼を守るためにも、セキュリティ対策の意識と実装スキルがあるクラウドエンジニアを採用しましょう

要求事項の理解力・コミュニケーションスキル

顧客の要求を理解し、システムでの解決を実現するスキルは、エンジニア職種に共通して求められます。ときには技術的な知識のない相手に対して、システムの設計意図や技術的な制約などをわかりやすく説明するコミュニケーションスキルも必要です。

また、クラウドエンジニアの仕事は、一人で完結するものではありません。事業部門の担当者やアプリケーションの開発者など、さまざまな立場の人々と協力しながらプロジェクトを進めます。要求事項の意図を正しく汲み取り、複数の選択肢から最適な結論を導き出す提案力もクラウドエンジニアの評価項目として注目しましょう。

クラウドエンジニアの平均年収・単価相場

クラウドエンジニアの人材確保を検討するうえで、平均年収や単価相場を把握しておくことも重要です。とくにクラウドエンジニアは、専門性の高さから他職種と比較して高い給与水準にあります。

| 契約形態 | 平均年収・平均時給 (2025年4月) |

|---|---|

| 正社員 | 平均年収:約580万円 |

| 派遣 | 平均時給:2,788円 |

| アルバイト・パート | 平均時給:1,503円 |

参考:クラウドエンジニアの仕事の年収・時給・給料|求人ボックス

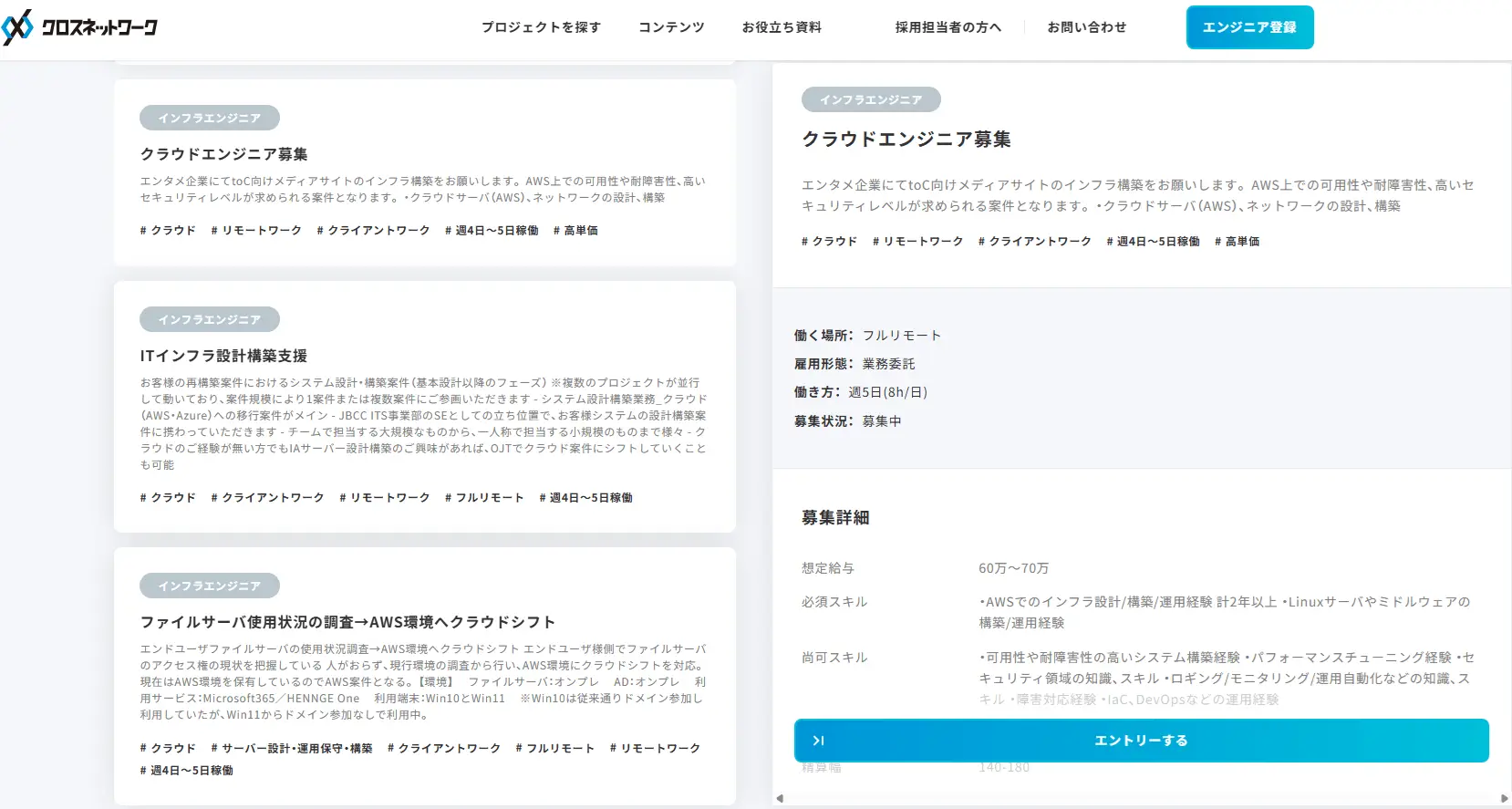

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

また、フリーランスとして活動するクラウドエンジニアの単価相場は、60万〜70万円が目安です。クラウド移行のように難易度の高い案件を任せる立場となるため、依頼に見合った報酬を用意する必要があります。

関連記事:【企業向け】クラウドエンジニアの単価相場|採用コスト最適化のコツも解説

即戦力のクラウドエンジニアを見極める採用ポイント

即戦力のクラウドエンジニアを見極めるには、3つの採用ポイントを意識するのが効果的です。

- オンプレからクラウドに移行した経験がある

- クラウド環境でIaCを活用した経験がある

- リソース分析でコスト削減に貢献した経験がある

それぞれの観点を解説するので、採用活動の参考にしてみてください。

オンプレからクラウドに移行した経験がある

既存システムのクラウド化を計画している場合は、オンプレミス環境からクラウドへの移行経験をもつクラウドエンジニアが理想的です。

クラウド移行は、物理サーバーを仮想環境に移し替えるだけの単純な作業ではありません。稼働中のシステムを移行する際には、サービスの一時停止やデータの整合性を保つ対策が求められます。

移行時のリスクを理解し、事業への影響を最小限に抑えるための綿密な計画を立てられるエンジニアを採用すべきです。採用面接ではクラウド移行の具体的な対応手順や工夫したポイントなどを確認しましょう。

クラウド環境でIaCを活用した経験がある

クラウド環境の構築や運用を効率化するなら、IaCの活用経験をもつクラウドエンジニアが適任です。従来の手作業による対応では人為的なミスが起きやすいだけでなく、同じ環境を再構築する際の手間もかかります。

しかし、IaCを導入すれば、インフラ構築手順の自動化が可能です。自動化により作業を効率化できるだけでなく、ノウハウをチーム内に共有することでクラウド運用の内製化も期待できます。

IaCの導入経験をより具体的に把握するなら、面談時にTerraformやAnsibleといったツールの使用経験を確認してみましょう。

リソース分析でコスト削減に貢献した経験がある

クラウドを効果的に活用するなら、リソース分析によるコスト削減も重要な観点です。主要なクラウドサービスは「従量課金制」を採用しているため、リソースの管理を怠ると想定外のコストにつながるリスクもあります。

クラウドの利用料金を最適化するためには、無駄なリソースを特定するノウハウがあるクラウドエンジニアの採用が効果的です。コストを可視化するための知見やツールの使用経験から、リソース分析のノウハウを評価してみましょう。

クラウド構築はフリーランスエンジニアに依頼するのがおすすめ

クラウドエンジニアの人材不足を解消する手段として、フリーランスエンジニアに依頼するのがおすすめです。専門性の高いクラウドエンジニアの正社員採用は、時間とコストがかかる傾向にあります。

また、開発会社に業務委託する方法では、コストが高額になってしまうケースも少なくありません。ここからは、フリーランスエンジニアに依頼するメリットを4つの観点で解説します。

インフラの幅広い知識をもつ即戦力に依頼できる

フリーランスのクラウドエンジニアは、即戦力としてプロジェクトに貢献できる魅力があります。フリーランスとして独立しているエンジニアの多くは、さまざまな業界や企業規模のプロジェクトに携わってきた経験も豊富です。

「オンプレミス環境からクラウドへの移行」「AWSを利用したシステム構築」など、企業が抱える課題にマッチする人材をピンポイントに探せます。また、経験豊富なフリーランスに依頼すれば、採用後の研修や教育にかかる時間とコストの軽減も期待できます。

短期やスポットの対応を依頼しやすい

フリーランスエンジニアには、短期的なプロジェクトやスポットでの業務を依頼しやすいメリットもあります。正社員として雇用するには期間が短すぎるプロジェクトでも柔軟な依頼が可能です。

「繁忙期のみ」「構築からテストまで」といった特定フェーズのみを任せるような契約も依頼できます。専門的な知見が必要な場面に絞って依頼しやすい柔軟性も、フリーランスエンジニアの魅力です。

また、必要な期間・必要なスキルの適材適所な人材を確保できるため、無駄なコストを軽減する効果も期待できます。

単価ベースでコストを削減しやすい

単価ベースで契約するフリーランスの業務委託には、コスト削減効果を期待できます。正社員を一人雇用する場合は、毎月の給与に加えて、以下の間接的なコストも発生します。

- 社会保険料

- 雇用保険料

- 住宅・通勤手当

- 賞与

- 採用にかかるコスト

また、開発会社に依頼する場合の支払い料金には、エンジニアの人件費だけでなくマージン(管理費用や営業利益など)も含まれるのが一般的です。

フリーランスエンジニアの報酬は、基本的に実働時間や成果物に基づいて単価を設定します。費用感をシンプルに把握できるので、プロジェクト全体の予算を管理しやすいのも特徴的です。

業務範囲や稼働日を柔軟に調整しやすい

フリーランスエンジニアであれば、業務範囲や稼働日数を柔軟に調整できます。フルタイム勤務の正社員とは異なり「週3日」「土日のみ可」といった働き方も相談可能です。

また、自社のリソースが不足している特定業務だけを切り出して依頼できます。「IaCの導入支援」「セキュリティ対策の強化」など、社内リソースでは対応が難しい領域をピンポイントに補強できる柔軟性もフリーランスの魅力です。

優秀なクラウドエンジニアを探すなら「クロスネットワーク」がおすすめ

優秀なクラウドエンジニアを確保するなら、まずは仕事内容や求められるスキルを把握する必要があります。自社の事業計画や解決したい課題と照らし合わせ、求めるエンジニア像を具体化していくのが効果的です。

しかし、専門性の高いクラウドエンジニアは、すぐに採用できるとは限りません。正社員採用や法人への業務委託は、リソース不足を解消するまでの時間とコストがかかってしまう可能性もあります。

そこで効果的な選択肢として、契約の柔軟性に優れたフリーランスエンジニアを活用するのがおすすめです。

クロスネットワークでは、クラウド領域に特化したエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。即戦力のクラウドエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。