即戦力のサーバーエンジニアを採用するなら、フリーランスの人材を活用するのが効果的です。しかし、正社員採用と比較して「コスト」や「リスク」に不安を感じていませんか?

そこで今回は、フリーランスのサーバーエンジニアと契約するメリットを解説します。正社員との比較や注意したいポイントなど、採用活動の意思決定に役立つ観点も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

正社員との比較でわかるフリーランスのメリット

| 比較項目 | フリーランス | 正社員 |

|---|---|---|

| 採用/契約までのスピード | 〇 2~3日での依頼も可能 | △ 1週間~2か月が目安 |

| 雇用・教育にかかるコスト | 〇 条件・スキルによって増減 | △ 給与以外の諸経費も必要 |

| 契約期間の柔軟性 | 〇 プロジェクト単位 | △ 無期雇用が基本 |

| スキルの専門性 | 〇 専門スキルに特化した エンジニアも多い | △ 専門性重視であれば 中途採用が求められる |

| 内製化の難易度 | △ 外部要員のため 社内に定着しにくい | 〇 長期的なプランで 社内に定着しやすい |

| 契約後のリスク | △ 情報漏えいの対策が必須 | 〇 社内の規則で管理しやすい |

正社員採用と比較すると、フリーランスの活用には以下のメリットがあります。

- 採用のリードタイムを短縮できる

- 専門性が高いエンジニアに依頼できる

- 採用・教育のコストを最適化できる

- プロジェクト単位で業務を依頼できる

- リモートでエンジニアを確保できる

自社の課題解決につながるメリットがあれば、フリーランスの活用を検討してみてましょう。業務形態を詳しく比較したい場合は、無料ダウンロードできる以下の資料も参考にしてみてください。

採用のリードタイムを短縮できる

フリーランスを活用すれば、2~3日程度の短期間でリソースを確保できる可能性もあります。採用のリードタイムを短縮できる要因としては、以下の理由が挙げられます。

- 経験豊富な即戦力の採用を前提としているから

- 柔軟な条件で依頼しやすいから

○稼働時間や日数を調整しやすい

○リモート採用で候補者を集めやすい

○採用後の教育を考慮しなくてよい - エージェントサービスのサポートも活用できるから

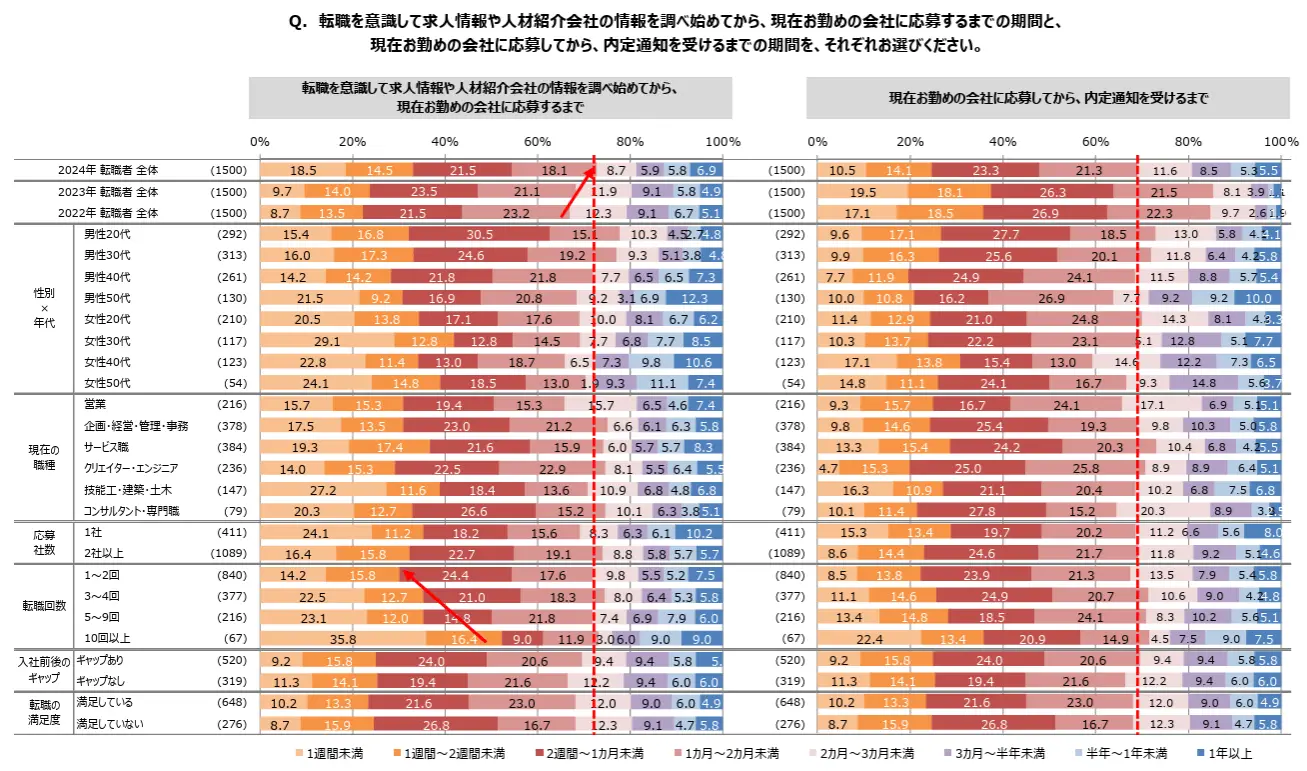

一方で正社員の募集から採用までにかかる期間は、1週間~2か月ほどが目安です。マイナビの調査によると、転職希望者が応募してから内定通知を受けるまでの期間は、以下のとおりです。

- 1週間~2週間未満(14.1%)

- 2週間~1か月未満(23.3%)

- 1か月~2か月未満(21.3%)

1週間~2か月の期間をまとめたトータルの割合は58.7%です。つまり、過半数の企業が、採用判断に1週間~2ヶ月ほどの時間をかけています。

(参考:転職動向調査2025年版(2024年実績)|マイナビ)

スキルの専門性が高いエンジニアに依頼できる

フリーランスのエンジニアには、複数の企業やプロジェクトに参画した経験のある人材も豊富です。さまざまなIT環境で課題解決に取り組んできた経験は、多角的な視点や豊富なノウハウにつながります。

たとえば、過去に経験した障害対応や最新技術の導入ノウハウなど、自社のエンジニアだけでは得にくい知見を保有している可能性もあります。とくに、クラウド環境の構築やコンテナ技術の導入など、専門性の高いスキルをもつサーバーエンジニアも少なくありません。

社内に知見がない専門的な領域でも、フリーランスのスキルに頼ることでプロジェクトを実現できます。

関連記事:サーバーエンジニアのスキルセットとは?クラウド領域における必要性も解説

採用・教育のコストを最適化できる

フリーランスを活用すれば、採用や教育にかかるコストを最適化できます。正社員を採用する場合は、毎月の給与以外にも社会保険料や福利厚生費といった付帯費用が必要です。事業の状況にかかわらず、付帯費用は固定費として継続的に支払う必要があります。

一方でフリーランスエンジニアの場合は、プロジェクト単位で報酬単価を設定するのが基本です。業務内容や期間に応じて設定できる変動費となるため、プロジェクトの予算にあわせて資金計画を立てられます。

さらに、即戦力のフリーランスに依頼すれば、教育にかかる時間や費用も削減可能です。採用と教育にかかるコストを総合的に判断すると、フリーランスのほうが費用対効果に優れているケースも少なくありません。

関連記事:【企業向け】サーバーエンジニアの平均年収|採用コストの判断基準も解説

プロジェクト単位で柔軟に業務を依頼できる

フリーランスのサーバーエンジニアであれば、プロジェクトに必要な期間だけ契約を結べます。たとえば、ミドルウェアのアップデート対応やセキュリティ強化など、短期間のタスクに絞った業務依頼も可能です。

無期雇用が基本となる正社員とは異なり、フリーランスの契約はプロジェクトの状況に応じて更新できます。繁忙期にスポット対応を依頼するように、事業の変化にあわせて柔軟な組織体制を構築しやすいのもフリーランスの魅力です。

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

フリーランス専門のエージェント「クロスネットワーク」を例に挙げると、プロジェクト単位で募集ページを用意しています。雇用形態や勤務時間・日数なども設定しているので、自社のニーズに適した人材を確保しやすいのもフリーランスならではの特徴です。

リモートで幅広い地域からエンジニアを確保できる

フリーランスのサーバーエンジニアを探す場合は、候補者の所在地を自社オフィス周辺に限定する必要がありません。サーバーエンジニアにはリモートで対応できる業務もあるため、日本全国の幅広いエリアから優秀な人材にアプローチできます。

採用候補者が増えることで、自社の求めるスキルや経験にマッチする人材を見つけられる可能性が高まります。とくに地方に拠点を置く企業にとっては、都市部に集中しがちなサーバーエンジニアの採用候補者を広げる絶好の機会です。

事前に把握したいフリーランス契約の注意点と対策

フリーランスのサーバーエンジニア活用には多くのメリットがある反面、契約前に把握しておきたい注意点もあります。予期せぬトラブルやミスマッチにつながる可能性もあるため、注意すべき5つのポイントと対策を理解しておきましょう。

- 契約後のミスマッチを防ぐ対策

- 業務委託契約や関連法律の理解

- 進捗管理や課題共有の仕組み化

- 情報漏えいのセキュリティ対策

- 知識を蓄積できない属人化対策

契約後のミスマッチを防ぐ対策が必要

即戦力となるフリーランスのサーバーエンジニアを求める場合は、契約後のミスマッチを防ぐ対策が欠かせません。フリーランスが保有する専門スキルは、自社の求める要件と一致しない可能性もあるからです。

たとえば、オンプレミス環境のサーバー構築経験が豊富なエンジニアでも、クラウド環境への移行プロジェクトには知見がない場合もあります。スキルのミスマッチが発生すると、以下のようにプロジェクトに悪影響を及ぼしかねません。

- 期待していた業務を遂行できず進捗が遅れる

- 想定していなかった教育コストが発生する

- 契約を解消して採用活動をやり直す

候補者のスキルや経験を見極めるためには、契約前の段階で対策が求められます。

対策:プロジェクトの目的と業務範囲を明確化する

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

出典:フリーランスインフラエンジニア・業務委託採用|クロスネットワーク

スキルのミスマッチを防ぐための対策は、プロジェクトの目的と依頼する業務範囲を明確化することです。プロジェクトの目的を達成するため、フリーランスのサーバーエンジニアに依頼する役割と担当範囲を具体的に定義します。

業務内容を具体的に定義すれば、候補者自身も保有スキルで「貢献できるかどうか」を判断可能です。そして、契約前の段階で認識のズレを解消できます。たとえば、以下はクロスネットワークが募集ページに掲載している募集要項の一例です。

Webマーケティング⽀援会社の新規事業としてマーケティングテクノロジーに関係 するサービス開発プロジェクトになります。 直近のプロジェクトとしてSNSプラットフォーム向け配信システムを開発予定。 2024/3頃社内運⽤チーム向けにリリース予定。 運⽤チームでの利⽤が軌道に乗ってきた段階でSaaS化を含め検討。 下記の開発内容のうち、インフラ AWS, CDK, GitHubActions‧バックエンドを中⼼ とした開発の担当をしていただきます。 タスクが落ち着くタイミングではフロントの実装Reactもチャレンジできる環境です。

#クラウド #週4日〜5日稼働 #高単価 #自社サービス #フルリモート #リモートワーク

まずは募集要項に求めるスキルセットを明記したり、面談で過去の実績を質問したりするのが効果的です。なお、契約後にミスマッチが判明した場合でも、フリーランスであれば「契約終了の判断」がしやすいメリットもあります。

業務委託契約や関連法律の理解が必要

フリーランスのサーバーエンジニアと業務を始めるには、正社員の雇用契約とは異なる以下の理解が求められます。

- 業務委託契約(請負契約・準委任契約)

- 関連法律(フリーランス保護新法)

理解不足によって意図せず法律に抵触してしまったり、契約内容をめぐってエンジニアとトラブルになったりする可能性もあるため注意が必要です。

自社の課題解決に適した契約形態を決める

自社の課題を解決するためには、プロジェクトの内容に適した契約形態を選択すべきです。

| 請負契約 | 「成果物の完成」に対して報酬を支払う契約形態 成果物は保証されるが、要件が固まっていないと依頼しにくい |

| 準委任契約 | 「業務の遂行」に対して報酬を支払う契約形態 成果物の完成は保証されないが、柔軟な条件で依頼しやすい |

どちらの契約形態を選んだ場合も、発注者側には原則として指揮命令権がないため注意が必要です。作業場所や時間を細かく指定すると「偽装請負」とみなされるリスクがあります。

また「フリーランス保護新法」を遵守するため、報酬額や業務内容といった取引条件を事前に書面で明示する義務が生じます。契約まわりの知見に不安がある場合は、法務サポートが充実しているエージェントサービスの活用も効果的です。

たとえば、フリーランスエンジニア専門のエージェント「クロスネットワーク」では、契約手続きのサポートも対応しています。

進捗管理や課題共有の仕組み化が必要

外部のフリーランスエンジニアと契約する場合は、進捗管理や課題共有の仕組み化が欠かせません。社内のメンバーとは異なり、日々の業務の様子や進捗状況を把握しにくいケースも多々あります。

進捗の遅れや業務上の課題を発見するのが遅れると、プロジェクト全体のスケジュールに深刻な影響を及ぼしかねません。たとえば、とあるタスクで発生している問題の共有が遅れることで、前後の作業に後戻りや遅延が発生するケースも考えられます。

スムーズなプロジェクト管理を実現するためには、進捗や課題を「いつ」「誰が」「どのように」と管理・共有するルールを決めておく必要があります。

対策:社内メンバーとの連携体制を整える

円滑なプロジェクト管理を実現するためには、フリーランスのサーバーエンジニアと社内メンバーの連携体制を整えるのが効果的です。

| 連携体制 | 具体案 |

|---|---|

| 窓口となる社内のメイン担当を決める |

|

| 進捗報告や課題共有のルールを決める |

|

| ツールでリアルタイムに情報共有する |

|

フリーランスエンジニアは、社内メンバーの役割や関係性を把握していません。担当窓口やルールを明確化すれば、コミュニケーションの混乱を防げます。

ただし、コミュニケーションが窓口担当だけに集中すると孤立を招く可能性もあります。定例会やチャットグループなど、チーム全体の雑談や情報共有ができる場を設けるのも効果的です。

| 【元インフラエンジニアのひとこと】 フリーランスのエンジニアがコミュニケーション能力に長けているとは限りません。私自身も外部委託のサポートを依頼した経験がありますが、やはり業務の開始直後はお互いに気をつかっている状況がありました。

円滑にコミュニケーションするためには、判断の迷いが生じそうな要素を「ルール化」で事前に解消しておくのが効果的でした。 |

情報漏えいのセキュリティ対策が必要

外部のフリーランスに業務を依頼する場合は、情報漏えいに関するセキュリティ対策が欠かせません。とくにサーバーエンジニアには、システムの認証情報や事業・顧客データといった機密情報にアクセスする機会もあります。

機密情報が外部に漏えいすると、企業が受けるダメージは計り知れません。金銭的な損害賠償はもちろん、長年かけて築き上げてきた社会的な信用を一瞬で失う可能性もあります。

情報漏えいを防ぐためには、フリーランスエンジニアとの信頼関係を構築するだけでなく、システム的な対策も必要不可欠です。

対策:秘密保持契約(NDA)の締結と権限設定

情報漏えいを防ぐための対策として、まずは契約前の段階で秘密保持契約(NDA)を締結しましょう。NDAには、以下のような条項を明記します。

- 秘密情報に該当する範囲

- 秘密情報を開示できる範囲

- 秘密情報を使用する目的

- 秘密情報を取り交わす期間

- 秘密情報の返還方法(廃棄または返還)

(参考:秘密保持契約というのはどういうものか教えてください。|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト])

また、法的な取り決めに加えて、システム面の対策も徹底しましょう。たとえば、担当するサーバーのアクセス権限を付与すれば、他システムへのアクセスを制限可能です。さらに、定期的にパスワードを変更すれば、情報漏えいのリスクをより低減できます。

知識を蓄積できない属人化への対策が必要

フリーランスのサーバーエンジニアとの契約には、社内に知識やノウハウが蓄積されにくい懸念事項があります。契約期間を終えたフリーランスがプロジェクトから離れると、担当していた業務の知見も同時に失われがちです。

特定の担当者に業務や知識が依存してしまう状態は「属人化」と呼ばれています。属人化が進行すると、担当者の不在時に発生したトラブルに誰も対応できません。

とくに、インフラ基盤のような事業の根幹を支える領域では、長期的かつ安定的な運用体制が求められます。フリーランスの専門スキルを活用するなら、社内にノウハウを蓄積していくための対策も必要です。

対策:業務手順とノウハウのドキュメント化を徹底する

属人化を防ぐための効果的な対策は、業務手順やノウハウのドキュメント化を徹底することです。専門性の高い業務をフリーランスに依頼する場合は、依頼内容に「ドキュメントの作成」を含めましょう。

たとえば、以下のドキュメントを作成すると、スキルにかかわらず社内全体で業務内容を共有できます。

- サーバーの構成図

- 設定手順書

- 障害発生時の対応マニュアル

ドキュメントの品質を担保するため、ドキュメントを社内メンバーがレビューする体制づくりも効果的です。また、サーバーの構成や設定手順を変更するタイミングには、ドキュメントを更新するルールと担当者もあらかじめ決めておきましょう。

インフラエンジニアを採用するのか、外注するのかについては、両者の違いを知っておく必要があります。注意点も踏まえ、最適な方法を選ぶことが重要です。

以下の資料では、インフラエンジニアの採用と外注について、メリット・デメリットなどを解説しています。インフラエンジニアを求めている企業担当者は、ぜひダウンロードしてみてください。

フリーランスのサーバーエンジニアを探す3つの選択肢

フリーランスのサーバーエンジニアを探す方法としては、以下の3パターンが一般的です。

- フリーランスエージェント

- クラウドソーシングサイト

- SNSやポートフォリオから直接オファー

それぞれの方法に異なる特徴があるため、自社の状況に適した選択肢を判断しましょう。

フリーランスエージェントに人材紹介を依頼する

フリーランスのサーバーエンジニアを探すうえで、もっとも効果的な選択肢はフリーランスエージェントの活用です。フリーランスエージェントを活用すれば、企業の要望・条件に適した人材を提案してくれます。

また、登録エンジニアを厳選・教育しているエージェントもあり、以下のメリットが得られるのも魅力です。

- 即戦力のエンジニアをスムーズに確保しやすい

- 採用後にスキルのミスマッチが起きにくい

たとえば、インフラエンジニアに特化したエージェント「クロスネットワーク」は、サーバーエンジニアの業務内容や必要スキルを深く理解しています。より的確な人材提案をサポートできるので、採用にかかる手間を削減したい企業にもおすすめです。

関連記事:インフラエンジニア採用にエージェントを活用するメリットと選び方を解説

クラウドソーシングサイトで募集する

フリーランスのサーバーエンジニアを募集する方法として、クラウドソーシングサイトも挙げられます。クラウドソーシングとは、インターネット上で不特定多数の人材に業務を発注できる手法です。

クラウドソーシングサイトを活用すれば、幅広い候補者から応募を集められる可能性があります。しかし、応募者のスキルレベルにばらつきがあるため、慎重な見極めや明確な選定基準の設定が必要です。

プロフィール情報や過去の実績だけでは応募者の見極めが難しいため、面談で技術的な質問を投げかけるといった選考の工夫が求められます。また、契約が成立した場合は、サイト運営会社に支払う仲介手数料の考慮も必要です。

SNSやポートフォリオから直接オファーする

フリーランスとして活動しているサーバーエンジニアに、以下の方法で直接オファーを送る選択肢もあります。

- SNS(X・Facebook・LinkedInなど)

- ポートフォリオ(スキルや実績をまとめたもの)

エージェントやクラウドソーシングサイトを介さない直接オファーには、仲介手数料が発生しないメリットがあります。ただし、候補者の発信内容からエンジニアとしての実績やスキルを見極める必要があり、採用後のミスマッチにつながる可能性も少なくありません。

また、企業側とエンジニアの信頼関係を構築する機会が少ないため、オファーを断られる可能性もあります。候補者の選定に時間がかかりやすいため、緊急度の高いプロジェクトには適していません。

業務委託の不安を解消するならフリーランスエージェントの活用がおすすめ

業務委託の不安を解消するなら、フリーランスエージェントの活用がおすすめです。

- 信頼できるエンジニアのマッチングをサポート

- プロジェクトにあわせて柔軟な依頼もサポート

- 契約手続きからフォローアップまでサポート

エージェントのサポートを有効活用すれば、サーバーエンジニアの候補者を選定したり契約の手続きをしたりする手間も軽減できます。

信頼できるエンジニアのマッチングをサポート

多くのフリーランスエージェントでは、登録を希望するエンジニアに対して事前のスキルチェックや担当者との面談といった審査を実施しています。そのため、スキルレベルやコミュニケーション能力が客観的に評価されたサーバーエンジニアから、採用候補者を選定できます。

自社の採用担当者がサーバーエンジニアの技術に詳しくなくても、専門的な知見をもつエージェントのサポートによって、より的確な判断が可能です。候補者のスキルを見極める手間や採用後のミスマッチのリスクを軽減しながら、評価の高いフリーランス人材を確保できます。

プロジェクトにあわせて柔軟な依頼もサポート

出典:フリーランスインフラエンジニアの業務委託採用・求人マッチング|クロスネットワーク

出典:フリーランスインフラエンジニアの業務委託採用・求人マッチング|クロスネットワーク

フリーランスエージェントを利用すれば、プロジェクトの状況にあわせて柔軟に依頼できます。エージェントに登録しているエンジニアはスキルや対応範囲の幅が広いため、自社の細かなニーズにマッチする人材を見つけやすいのも特徴です。

また、企業によっては、以下のような判断に悩むケースも少なくありません。

- どれくらいの稼働時間が必要なのか判断できない

- どのようなスキルのエンジニアに依頼すべきか判断できない

インフラエンジニア専門のエージェント「クロスネットワーク」では、採用コンサルタントが企業の悩みをヒアリングしています。漠然とした課題を具体的な依頼内容に落とし込むサポートがあるため、業務委託に不慣れな企業でも安心して人材を確保できます。

契約手続きからフォローアップまでサポート

業務委託の手続きに慣れていない企業は、契約手続きからフォローアップまでサポートしてくれるエージェントに依頼すると安心です。業務委託契約では、正社員の雇用契約とは異なる法的知識が求められます。また、契約書の作成や条件交渉は、不慣れな担当者にとって負担が大きい対応です。

エージェントに依頼すれば契約締結に関する手続きをサポートしてくれるため、安心してプロジェクトを始められます。たとえば「クロスネットワーク」では、契約手続きから契約後のフォローまで円滑に業務を進めるためのサポート体制が整っています。

どれだけスキルの高いサーバーエンジニアでも、新しい環境やチームの文化に慣れるまで時間が必要です。第三者であるエージェントのサポートがあれば、当事者同士では伝えにくい意見の調整や円滑な関係構築を後押しできます。

フリーランスのサーバーエンジニア採用なら「クロスネットワーク」におまかせ

フリーランスのサーバーエンジニアを活用すれば、さまざまなメリットが得られます。

- 採用のリードタイムを短縮できる

- スキルの専門性が高いエンジニアに依頼できる

- 採用・教育のコストを最適化できる

- プロジェクト単位で柔軟に業務を依頼できる

- リモートで幅広い地域からエンジニアを確保できる

ただし、契約後のミスマッチや契約に関するトラブルを避けるため、事前に注意点と対策を把握しておく必要もあります。とくに個人のフリーランスと契約する場合は、スキルの見極めと明確な契約条件の設定が欠かせません。

そこで、業務委託に慣れていない不安を感じる場合は、柔軟かつ迅速に依頼できるフリーランスエージェントを活用するのがおすすめです。

クロスネットワークでは、即戦力として期待できるフリーランスエンジニアを迅速にマッチングいたします。プロジェクト単位でも柔軟に対応しており、初めての業務委託を検討する企業でも安心です。

クロスネットワークに相談いただければ、最短3営業日でのアサインも可能です。また、週2〜3日の依頼にも対応しているので、ご要望に応じて柔軟な外注をサポートいたします。

サービス資料は【こちら】から無料ダウンロードが可能です。フリーランスのサーバーエンジニアをお探しの方は、ぜひ気軽に【お問い合わせ】ください。平均1営業日以内にご提案します。

- クロスネットワークの特徴

- クロスネットワークに登録しているインフラエンジニア参考例

- 各サービスプラン概要

- 支援実績・お客様の声

元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。